1. Догадка о тождестве переменных звезд. Метод определения расстояний по цефеидам.

Современная картина Вселенной окончательно возникла только в 1924 г., когда американский астроном Эдвин Хаббл (1889-1953), показал, что наша Галактика не единственная. Хаббл обнаружил в туманности Андромеды очень слабую переменную звезду, казавшуюся во всем подобной цефеидам. К концу 1924 г. он нашел 12 таких звезд в туманности Андромеды и 22 - в туманности Треугольника. Когда к ним предположительно применили зависимость период - светимость цефеид, то оказалось, что расстояние туманности Андромеды составляет 285 кпс, или 930 000 световых лет, т. е. она находится далеко за пределами нашей Галактики. Таким образом стало ясно, что почти все другие «слабые туманности» - это далекие звездные системы.

Рис. Пульсация цефеиды

В чем заключается сущность метода определения расстояний по цефеидам?

1. По ничтожно малым мерцаниям в далеких галактиках засекают переменную звезду и измеряют ее период. Затем, на основании периода звезду отождествляют с известными в нашей Галактике цефеидами звездами типа δ Цефея (цефеиды I типа, период пульсаций 5-10 сут), или со звездами типа W Девы (цефеиды II типа, период пульсаций 10-30 сут), т.е. предполагают, что ее светимость точно так же пропорциональна ее периоду как и у звезд нашей галактики.

2. По величине измеренного периода цефеиды, на основании зависимости период-светимость получают аналог значения ее абсолютной звездной величины (калибровка 10 пс т.е. величину светимости звезды, если бы она находилась на расстоянии 10 пс от земли).

3. Наблюдаемая в обсерватории светимость составляет видимую (относительную) звездную величину цефеиды.

4. Расстояние от Земли до цефеиды и, соответственно, ее галактики определяется по разности светимостей (регистрируемой и расчетной) с учетом падения яркости света пропорционально квадрату расстояния (лампочка, расположенная на расстоянии 30 метров, в 9 раз менее ярка, чем лампочка на расстоянии 10 метров)

5. Рассчитывается по простой формуле m - M = 5 lg R - 5 + A, где A - поглощение света, а расстояние R измеряется в парсеках. Разность видимой и абсолютной величин (m - M ) принято называть модулем расстояния.

Таким образом, по измеренному периоду цефеиды рассчитывают аналог значения ее абсолютной звездной величины. Найденные по формуле расстояния (или параллаксы) часто называют фотометрическими, чтобы подчеркнуть метод их измерения.

Считается, что метод позволяет измерять расстояния до 20 Мпк, а «погрешность определения расстояний по цефеидам составляет для звездных скоплений в среднем 40% (в отдельных случаях меньше) [3]. Разумеется, проверить данные утверждения невозможно. Все вторичные индикаторы расстояний, калибруются, в основном, по цефеидам [13].

Итак, вся современная картина расположения и движения звезд, звездных скоплений, галактик, на расстояниях от 300 пс до 10 Мпс построена исключительно на принципиально не проверяемом предположении о тождестве теоретических объектов - цефеид и некоторых звезд, обладающих эффектом изменения блеска в фотографических лучах. Это самое слабое и уязвимое место в современной эволюционной космологии. «В космологических теориях все обрушится, если мы не можем обеспечить точных измерений цефеид», говорит Паулин Барбми (Pauline Barmby) из Университета Западного Онтарио, Канада [2].

Насколько можно доверять этим цифрам, полученным фотометрическим методом определения расстояния по цефеидам?

Основным противоречивым моментом метода является то, что по регистрируемой в обсерватории светимости и спектральных характеристик звезды, расчетами получают абсолютную светимость, расстояние до звезды, массу звезды, силы взаимодействия с окружением (и самоокружение), вектор движения, скорость движения на основе сразу нескольких теорий в совокупности, пытаясь совместить, например, известные законы небесной механики и положения т.н теории Big Bang [12].

Добавим, что видимый нами спектр звезды зависит не только от температуры, от поглощения и рассеяния в "пути"и от движения объекта типа "эффекта Доплера", но и от влияния соседей. В звездных скоплениях с концентрацией звезд 10000 на 1 пс ^3 оно может быть значительным (концентрация звезд около Солнца менее 1 в пс^3).

Существуют экпериментально-установленные факты, которые ставят под сомнение результаты измерений по цефеидам.

1. Непрямолинейность распространения света.

Измерение расстояний по цефеидам проводится в предположении прямолинейности распространения света, что само по себе не очевидно, когда речь идет о гигантских расстояниях. «Свет распространяется прямолинейно только в однородной среде, а в неоднородных средах, каковыми и являются скопления звезди галактик, газовые туманности и т.п., свет не может распространяться прямолинейно. Более того, именно отклонение в распространении света, исходящего от далеких звезд, от прямолинейности в результате гравитационного воздействия со стороны Солнца не только экспериментально установлено, но и является одним из немногих фактов, подтверждающих выводы общей теории относительности. А столь любимые космологами объекты, как «черные дыры» вообще действуют на свет как линзы. Поэтому, логично подвергнуть сомнению результаты измерения гигантских расстояний астрономами и отказаться от них, поскольку непрямолинейность распространения света установлена экспериментально. Однако на такой шаг космологи не пойдут, т.к. других методов измерения расстояний у них нет». [11]

2. Около 25% цефеид Галктики теряют свою массу.

Пасадена, Калифорния. -- Астрономы получили первое прямое доказательство того, что "стандартные свечи", по которым принято определять расстояния во Вселенной (их еще называют цефеиды) - теряют свою массу, что делает их не такими уж стандартными, как считалось раньше. [2].

Точная зависимость частоты пульсации цефеид от их массы, открытая еще в начале ХХ в. американкой Генриеттой Ливитт, а также распространенность и яркость этого типа звезд, позволяют астрономам широко использовать их для определения расстояний во Вселенной...

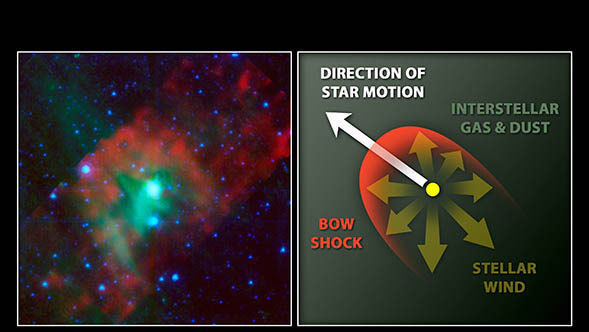

Рассматривая ту же Дельту Цефея сверхчувствительными ИК-инструментами Spitzer, ученые обнаружили ранее незамеченное газопылевое облако, окутывающее эту звезду. Облако это деформировано, испытывая давление межзвездной среды, сквозь которую пробирается звезда в своем движении, образуя область ударной волны (как небольшая волна, вздымающаяся перед носом плывущего по воде парохода). Зная скорость движения Дельты Цефея и размеры области ударной волны, Маренго и его группа подсчитали, что звезда должна терять массу примерно по 2 тыс. тонн в секунду, в миллионы раз быстрее Солнца что, видимо, и порождает облако вокруг нее. Дальнейшие наблюдения подтвердили, что по меньшей мере 25% известных цефеид имеют подобные газопылевые скопления, видимые в ИК-диапазоне.

Это не слишком радостные известия. Дело в том, что газопылевые облака, естественно, приводят к тому, что видимая нам яркость цефеиды оказывается ниже, чем должна быть в действительности. Получается, что придется пересмотреть выкладки, полученные еще Генриеттой Ливитт а вместе с ними и многие установленные исходя из них величины. [4]

"Если выводы исследователей будут подтверждены, это приведет к переоценке размеров Всленной - и она может оказаться гораздо меньше, чем считалось ранее" [10]

Если быть последовательным, то наблюдения Маренго означают, что ок. 25 % звезд отождествленных с цефеидами во Вселенной выбрасывает в окружающее их пространство огромное количества вещества, которое уменьшает их видимый блеск и искажает расстояние до нее. Остается непонятным: каким образом теперь будут определять для каких далеких цефеид требуется пересчет, а для каких не требуется?

Думаю, что никак. Исследования Маренго означают крах метода определения расстояний по цефеидам и всей картины вселенной, поскольку попытка уменьшение шкалы расстояний приводит, с одной стороны, к уменьшению возраста Вселенной, а с другой - к увеличению возраста шаровых скоплений, которые оказываются намного старше самой Вселенной. Только в этом крахе никто не признается пока не будет придуман иной метод, который "подтвердит" уже существующие расстояния и построенные на них "теории".

Думаю, что никак. Исследования Маренго означают крах метода определения расстояний по цефеидам и всей картины вселенной, поскольку попытка уменьшение шкалы расстояний приводит, с одной стороны, к уменьшению возраста Вселенной, а с другой - к увеличению возраста шаровых скоплений, которые оказываются намного старше самой Вселенной. Только в этом крахе никто не признается пока не будет придуман иной метод, который "подтвердит" уже существующие расстояния и построенные на них "теории".

Однако на проверку оказывается, что с HIPPARCOS не так все просто.

Однако на проверку оказывается, что с HIPPARCOS не так все просто.

Комментарий