..При всем уважении к А.Меню, как первопроходцу по христианскому просвещению народов СССР.. НО!

Из

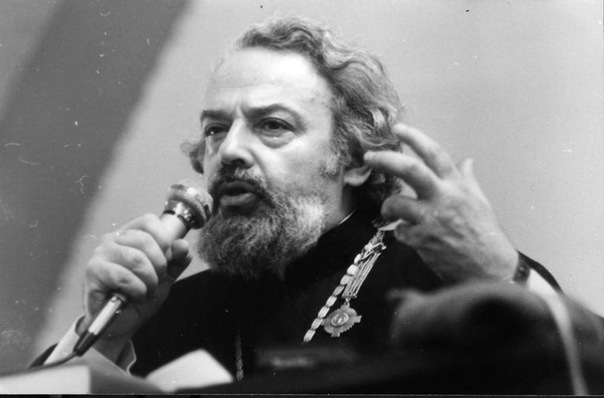

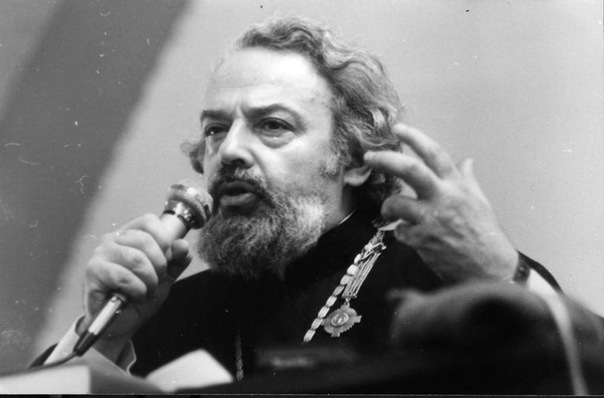

АЛЕКСАНДР МЕНЬ КАК СБОРНИК ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Почему христианам не стоит доверять мнению А. Меня

(По материалам различных авторов)

«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.1:8)

...

Давайте посмотрим, чему на самом деле учил в своих книгах и интервью Александр Мень. На эту тему имеется несколько статей и книг самих же православных авторов. Нас интересует прежде всего сравнение с Библией и пониманием христианских истин евангельскими христианами-баптистами. Поэтому мы будем выборочно рассматривать доводы против учения Александра Меня. Они взяты из книг Сергея Антиминсова «Протоиерей Александр Мень как комментатор Священного Писания», Андрея Кураева «Александр Мень: потерявшийся миссионер», Феликса Карелина «О домостроительных пределах богоизбранности еврейского народа», «Открытое письмо священнику Александру Меню» от митрополита Антония (Мельникова), упоминая и некоторые интервью самого Александра Меня. Особо выделять где чья цитата мы не будем, иначе это сильно осложнит чтение, к тому же цитаты не точные, а отредактированные. Кого интересуют эти источники полностью в оригинальном виде, может обратиться к их исходным версиям. Наша же задача разобраться в интересующем нас вопросе. Будем добавлять и наши собственные комментарии, и цитаты вперемежку.

Протоиерей Александр Мень как комментатор Ветхого Завета

Исходный принцип библейских комментариев Александра заключается в следующем. Библия, как он считает, это прежде всего "слово человеческое", обычный историко-литературный памятник прошлого, такой же, как, скажем, "Божественная комедия" Данте или "Слово о полку Игореве". Соответственно, в изучении Библии Александр Мень решающую роль отводит человеческому знанию филологии, истории, археологии. Весь комплекс наук, привлекаемый им для изъяснения Священной книги, он именует "библейской критикой". По его определению, это "наука, изучающая Библию как литературное произведение" (Магизм и единобожие, 486-487).

Но Библия это слово Божие, то есть единственная в мире книга, автором которой является Сам Бог. Правда, каждая из составных частей Библии имеет и своего человеческого автора пророка или апостола, но его роль сводится лишь к тому, чтобы "оформить", выразить на человеческом языке сообщаемое Святым Духом Божественное Откровение. У человеческого автора сохраняется свобода в выражении открываемых ему мыслей, от него не отнимается его человеческое знание, но вся эта "человеческая сторона" Библии подчинена Божественной. Святой апостол Павел подчеркивает, что Священное Писание это именно слово Божие, а не слово человеческое (1 Фес. 2, 13). Идейное содержание ее принадлежит Богу, и лишь способ выражения мыслей человеку. В этом и состоит принцип богодухновенности Библии. Принцип богодухновенности означает, что и при любых исследованиях Библии человеческий фактор должен быть подчинен Божественному.

Кого только Александр Мень не привлекал в своих объяснениях библейских текстов! Тут наряду со святыми отцами Иоанном Златоустом, Григорием Нисским и явные еретики Феодор Мопсуэтский, Пелагий и философы-вольнодумцы, во многом заблуждавшиеся прот. С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Соловьев, католические и протестантские богословы, просто ученые-естествоиспытатели: физики, биологи и др.

Конечно, это свидетельствует о широте эрудиции автора, но беда в том, что высказываниям, почерпнутым из этих разнородных источников, Александр Мень придает одинаковый авторитет в истолковании Библии, что совершенно неправомерно...

Еще одна беда Александра его собственная научная недобросовестность. Хотя он и уверяет читателей, что в его книгах "нет ничего такого, что не опиралось бы на первоисточники и на выводы современных исследований" (Магизм и единобожие, 16), однако для того, кто берет на себя труд познакомиться с первоисточниками, становится вполне очевидно, что слишком часто протоиерей совершенно сознательно эти первоисточники искажает. Приведем примеры.

Пример 1. Адам человек или "всечеловек"?

В своей книге "Как читать Библию" (Сын Человеческий, 34) Александр пишет: "По словам св. Григория Нисского, Адам не столько единая личность, сколько Всечеловек (у Александра курсив), целокупная душа всего человечества (Об устроении человека, XVI)".

Посмотрим, что же в действительности пишет Григорий Нисский. В трактате "Об устроении человека", глава 16, буквально нет такого фрагмента, который цитирует Александр. Более того, нет и выражения "целокупная душа всего человечества". А что же есть? А есть совсем другая мысль:

"Слово Божие, сказав: сотвори Бог человека, неопределенностью выражения указует на все человечество, ибо твари не придано теперь сие имя: Адам, как говорит история в последующем: напротив того, имя сотворенному человеку дается не как какому-либо одному, но как вообще роду".

То есть св. Григорий вполне однозначно утверждает, что сотворен был именно один человек, только название "человек" относится ко всей человеческой природе, а имя Адам к конкретной личности. Далее святитель поясняет, что значит выражение "человек сотворен по образу Божию". Это значит, что "всем равно дарован ум, все имеют способность размышлять, наперед обдумывать и все прочее... Одинаково имеют сие и явленный при первом устроении мира человек, и тот, который будет при окончании вселенной; они равно носят в себе образ Божий". Из этой цитаты вполне ясно, что, по словам св. Григория, Адам конкретная личность. То есть налицо искажение мысли.

...

Пример 2. Двенадцать колен Израиля.

Число колен Израиля 12, Александр считает не реальным, а символическим. "Библия, решительно заявляет он, насчитывает более двенадцати колен" (Магизм и единобожие, 195). В подтверждение этого положения автор выдвигает следующий довод.

""Благословение Иакова" (Быт. 49) опускает колена Махира и Галаада (Суд. 5, 14,17), в то время как "Песнь Деворы" (Суд. 5), упоминая эти два колена, перечисляет всего десять колен. "Благословение Моисея" (Втор. 33) опускает колено Симеона" (Магизм и единобожие, 620).

Давайте выясним вопрос с коленами Израиля. У Иакова (он же Израиль) по прямому свидетельству Библии было 12 сыновей (Быт. 35, 22-26). Именно их, как родоначальников колен будущего еврейского народа, благословляет Иаков согласно тексту 49-й главы Книги Бытия. В благословении Моисея (Втор. 33) колено Симеоново пропущено только в еврейском тексте. В греческом оно есть. Причину пропуска имени Симеона в еврейском тексте изъясняет преподобный Ефрем Сирин (см. "Толковую Библию" Лопухина. Т. 1. С. 666-667).

Что же касается песни Деворы в книге Судей, глава 5, то два новых имени "Махир и Галаад", которые есть в этом отрывке это не два иных колена, а две части одного и того же колена Манассии. Западная часть колена Манассии, названная по имени старшего рода его Махировьм (см. Нав. 17, 1-2) в свое время, при завоевании земли обетованной, переселилась за Иордан. Восточная часть колена Манассии вместе с коленами Рувима и Гада попросила у Моисея позволения остаться в земле Галаад и не переходить через Иордан (Числ. 32). Песнь Деворы вовсе не ставит целью перечислить все колена Израиля. "Девора изображает, как разные колена израильские отнеслись к воззванию восстать на борьбу против хананеев" ("Толковая Библия". Т. 2. С. 168).

Так что с коленами Израилевыми все в порядке их ровно 12. Данный пример особенно подчеркивает, что погрешности комментариев Александра не случайны. Действительно, кто поверит, что маститый протоиерей не знал элементарных фактов Библейской истории, напечатанных к тому же в популярной, отнюдь не высокого уровня книге "Толковой Библии" Лопухина?

Еще один подлог Александра Меня требует разоблачения. Протоиерей старается провести мысль, что его разногласия с учением Церкви закономерный результат строгой научности его трудов. Якобы современная наука доказала, что к Библии нужно подходить так, как подходит Александр. А представления Церкви якобы отжили свой век и, так сказать, из любви к истине с ними нужно расстаться. "Наш религиозный долг, торжественно заявляет Александр, гораздо более заключается в поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые представления" (Магизм и единобожие, 15).

Так ли это? Оказывается, что не только не так, но даже совсем напротив. Те научные результаты, на которые опирается Александр Мень, давно уже устарели, и многие из них еще в начале (!) ХХ века опровергнуты русской богословской наукой.

Рассмотрим один пример. В 1902-1903 годах появилась работа известного немецкого ассиролога начала века Ф. Делича "Вавилон и Библия". Основная мысль Делича звучала сенсационно по его мнению, повествование первых 11 глав Книги Бытия: о творении мира, о жизни в раю, грехопадении, о потопе заимствовано библейским автором из легенд и мифов древнего Вавилона. Эти легенды, записанные клинописью на глиняных табличках, были обнаружены британскими археологами при раскопках древней Ниневии в середине XIX столетия. Археологи датировали найденные клинописные тексты VII-VI веком до Р.Х., причем в самых текстах прочли указание, что это лишь копии с еще более древних текстов, примерно XXV-XVII веков до Р.Х. То есть получилось, что оригиналы вавилонских сказаний древнее книг Моисея, который, согласно церковному преданию, жил в XVI веке до Р.Х. Опираясь на древность этих находок, Ф. Делич отдал им предпочтение пред библейским повествованием и попытался с их помощью истолковать некоторые места Библии. Так, 2 стих 1 главы Книги Бытия земля была безвидна и пуста, по мнению Делича, означает, что первозданная неупорядоченность мира (или "хаоса" "тегом" по еврейскому тексту) явилась результатом борьбы богов Мардука и Тиамат, описанной в вавилонских мифах. Именно эти "боги" столкновением между собой якобы нарушили первоначальный порядок мироздания.

Подход Ф. Делича к сопоставлению Библии и результатов археологических открытий подвергнут серьезной критике профессором В. Рыбинским (см. его статью в "Трудах Киевской Духовной Академии". 1903. Т. 2. С. 113-144). Как показал профессор В.Рыбинский, в основе подхода немецкого ученого лежит глубокое непонимание того, насколько библейские повествования более возвышенны и одухотворенны, чем вавилонские легенды, представляющие собой обычные языческие басни древних народов. То есть это подход неверующего разума, который готов поверить во что угодно, только бы не верить Библии.

И вот эту-то, давно опровергнутую версию Александр Мень кладет в основу своих комментариев, повторяя вслед за Деличем, что первые 11 глав Книги Бытия лишь переработка Вавилонских легенд, что в первый день творения "силы хаоса" не без успеха боролись с Богом и т.п. Вытаскиваются на свет столь же древние доводы "литературной критики" Библии: о 5 авторах Пятокнижия, 3-х авторах книги пророка Исаии, о якобы "естественном" характере библейских чуде...

Пожалуй, одно из самых заметных разногласий Александра Меня с Церковью по вопросу о достоверности Священного Писания.

Библия книга вполне достоверная. Все Священное Писание боговдохновенно есть, как говорит Апостол, значит истинно, и в нем нет вымышленных лиц, басней и сказок, хотя есть притча, а не собственное сказание, где всякий видит, что речь идет приточная. Все Слово Божие есть единая истина, целостная, нераздельная, и если ты признаешь за ложь одно какое-нибудь сказание, изречение, слово, ты погрешишь против истины всего Священного Писания, а первоначальная истина его есть Сам Бог.

Напротив, для Александра в Библии, главным образом в Ветхом Завете, далеко не все достоверно. Повествования исторического характера якобы переплетаются с легендами и мифами. Протоиерей в принципе не отрицает, что в основе библейских повествований лежат реальные сказания богодухновенного характера откровения пророков. Но он считает, что впоследствии, с течением времени, эти первоначальные рассказы "обрастали" разными вымыслами наподобие народных былин. Задачу своих комментариев Александр видит в том, чтобы выяснить "историческую основу" Библии, отделив ее от "фантастического" элемента.

Во что превращается библейская история при таком "отделении", покажем на примере небольшого фрагмента "научных комментариев" Александра Меня. Согласно его разъяснениям, первые 11 глав Книги Бытия о творении мира и человека, о грехопадении, о всемирном потопе и Вавилонской башне всего лишь легенды, переработка (и притом позднейшая, времен Вавилонского плена, 6 в. до н.э.) древне-вавилонских мифов. Адам и Ева это, оказывается, не конкретные личности, а лишь собирательные образы, также, как и "допотопные" патриархи Сиф, Енох и т.п. (Быт. 4-5). И вообще, достоверная библейская история, по мнению Александра Меня, начинается только с Авраама. Правда, и в ней, как считает отец протоиерей, историческая действительность переплетена с легендами. Так, в истории трех патриархов-родоначальников еврейского народа Авраама, Исаака и Иакова, занимающей большую часть Книги Бытия, достоверно будто бы лишь то, что было 2 волны миграции из Месопотамии в Палестину: при Аврааме и при Иакове. Исаак при таком "объяснении" Библии вообще перестает быть реальным историческим лицом.

В библейских чудесах Александр Мень отказывается видеть что-либо сверхъестественное: казни египетские у него лишь обычные стихийные бедствия, небесная манна продукт вполне земного происхождения, клейкая смола с кустарника "тамариск", которую и в наши дни собирают синайские бедуины и продают доверчивым туристам. И так далее. Чудесный переход через Красное море у Александра превращается в рискованное путешествие по болоту. Ангел Господень, в одну ночь истребивший 185 тысяч человек сирийского войска, это, оказывается, всего лишь эпидемия, подкосившая доблестных воинов. И вообще, все что написано о чудесах в Библии это, по толкованию отца протоиерея, лишь налет "поэтической традиции древности", и Александр Мень спешит этот налет снять.

...В трудах Александра Меня можно встретить идеи арианства о тварном боге-посреднике в создании мира, являвшемся в теофаниях Ветхого Завета (Магизм и единобожие, 335); манихейства о том, что мир сотворен в результате борьбы сил добра и зла (Магизм и единобожие, 594; Как читать Библию, 30-31); пелагианства о том, что грехопадение якобы не изменило природы человека (Магизм и единобожие, 548-549); несторианства о том, что Христос был подвержен греху (Сын Человеческий, 70) и страдал на кресте как простой человек (Сын Человеческий, 294).

...

Из

АЛЕКСАНДР МЕНЬ КАК СБОРНИК ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Почему христианам не стоит доверять мнению А. Меня

(По материалам различных авторов)

«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.1:8)

...

Давайте посмотрим, чему на самом деле учил в своих книгах и интервью Александр Мень. На эту тему имеется несколько статей и книг самих же православных авторов. Нас интересует прежде всего сравнение с Библией и пониманием христианских истин евангельскими христианами-баптистами. Поэтому мы будем выборочно рассматривать доводы против учения Александра Меня. Они взяты из книг Сергея Антиминсова «Протоиерей Александр Мень как комментатор Священного Писания», Андрея Кураева «Александр Мень: потерявшийся миссионер», Феликса Карелина «О домостроительных пределах богоизбранности еврейского народа», «Открытое письмо священнику Александру Меню» от митрополита Антония (Мельникова), упоминая и некоторые интервью самого Александра Меня. Особо выделять где чья цитата мы не будем, иначе это сильно осложнит чтение, к тому же цитаты не точные, а отредактированные. Кого интересуют эти источники полностью в оригинальном виде, может обратиться к их исходным версиям. Наша же задача разобраться в интересующем нас вопросе. Будем добавлять и наши собственные комментарии, и цитаты вперемежку.

Протоиерей Александр Мень как комментатор Ветхого Завета

Исходный принцип библейских комментариев Александра заключается в следующем. Библия, как он считает, это прежде всего "слово человеческое", обычный историко-литературный памятник прошлого, такой же, как, скажем, "Божественная комедия" Данте или "Слово о полку Игореве". Соответственно, в изучении Библии Александр Мень решающую роль отводит человеческому знанию филологии, истории, археологии. Весь комплекс наук, привлекаемый им для изъяснения Священной книги, он именует "библейской критикой". По его определению, это "наука, изучающая Библию как литературное произведение" (Магизм и единобожие, 486-487).

Но Библия это слово Божие, то есть единственная в мире книга, автором которой является Сам Бог. Правда, каждая из составных частей Библии имеет и своего человеческого автора пророка или апостола, но его роль сводится лишь к тому, чтобы "оформить", выразить на человеческом языке сообщаемое Святым Духом Божественное Откровение. У человеческого автора сохраняется свобода в выражении открываемых ему мыслей, от него не отнимается его человеческое знание, но вся эта "человеческая сторона" Библии подчинена Божественной. Святой апостол Павел подчеркивает, что Священное Писание это именно слово Божие, а не слово человеческое (1 Фес. 2, 13). Идейное содержание ее принадлежит Богу, и лишь способ выражения мыслей человеку. В этом и состоит принцип богодухновенности Библии. Принцип богодухновенности означает, что и при любых исследованиях Библии человеческий фактор должен быть подчинен Божественному.

Кого только Александр Мень не привлекал в своих объяснениях библейских текстов! Тут наряду со святыми отцами Иоанном Златоустом, Григорием Нисским и явные еретики Феодор Мопсуэтский, Пелагий и философы-вольнодумцы, во многом заблуждавшиеся прот. С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Соловьев, католические и протестантские богословы, просто ученые-естествоиспытатели: физики, биологи и др.

Конечно, это свидетельствует о широте эрудиции автора, но беда в том, что высказываниям, почерпнутым из этих разнородных источников, Александр Мень придает одинаковый авторитет в истолковании Библии, что совершенно неправомерно...

Еще одна беда Александра его собственная научная недобросовестность. Хотя он и уверяет читателей, что в его книгах "нет ничего такого, что не опиралось бы на первоисточники и на выводы современных исследований" (Магизм и единобожие, 16), однако для того, кто берет на себя труд познакомиться с первоисточниками, становится вполне очевидно, что слишком часто протоиерей совершенно сознательно эти первоисточники искажает. Приведем примеры.

Пример 1. Адам человек или "всечеловек"?

В своей книге "Как читать Библию" (Сын Человеческий, 34) Александр пишет: "По словам св. Григория Нисского, Адам не столько единая личность, сколько Всечеловек (у Александра курсив), целокупная душа всего человечества (Об устроении человека, XVI)".

Посмотрим, что же в действительности пишет Григорий Нисский. В трактате "Об устроении человека", глава 16, буквально нет такого фрагмента, который цитирует Александр. Более того, нет и выражения "целокупная душа всего человечества". А что же есть? А есть совсем другая мысль:

"Слово Божие, сказав: сотвори Бог человека, неопределенностью выражения указует на все человечество, ибо твари не придано теперь сие имя: Адам, как говорит история в последующем: напротив того, имя сотворенному человеку дается не как какому-либо одному, но как вообще роду".

То есть св. Григорий вполне однозначно утверждает, что сотворен был именно один человек, только название "человек" относится ко всей человеческой природе, а имя Адам к конкретной личности. Далее святитель поясняет, что значит выражение "человек сотворен по образу Божию". Это значит, что "всем равно дарован ум, все имеют способность размышлять, наперед обдумывать и все прочее... Одинаково имеют сие и явленный при первом устроении мира человек, и тот, который будет при окончании вселенной; они равно носят в себе образ Божий". Из этой цитаты вполне ясно, что, по словам св. Григория, Адам конкретная личность. То есть налицо искажение мысли.

...

Пример 2. Двенадцать колен Израиля.

Число колен Израиля 12, Александр считает не реальным, а символическим. "Библия, решительно заявляет он, насчитывает более двенадцати колен" (Магизм и единобожие, 195). В подтверждение этого положения автор выдвигает следующий довод.

""Благословение Иакова" (Быт. 49) опускает колена Махира и Галаада (Суд. 5, 14,17), в то время как "Песнь Деворы" (Суд. 5), упоминая эти два колена, перечисляет всего десять колен. "Благословение Моисея" (Втор. 33) опускает колено Симеона" (Магизм и единобожие, 620).

Давайте выясним вопрос с коленами Израиля. У Иакова (он же Израиль) по прямому свидетельству Библии было 12 сыновей (Быт. 35, 22-26). Именно их, как родоначальников колен будущего еврейского народа, благословляет Иаков согласно тексту 49-й главы Книги Бытия. В благословении Моисея (Втор. 33) колено Симеоново пропущено только в еврейском тексте. В греческом оно есть. Причину пропуска имени Симеона в еврейском тексте изъясняет преподобный Ефрем Сирин (см. "Толковую Библию" Лопухина. Т. 1. С. 666-667).

Что же касается песни Деворы в книге Судей, глава 5, то два новых имени "Махир и Галаад", которые есть в этом отрывке это не два иных колена, а две части одного и того же колена Манассии. Западная часть колена Манассии, названная по имени старшего рода его Махировьм (см. Нав. 17, 1-2) в свое время, при завоевании земли обетованной, переселилась за Иордан. Восточная часть колена Манассии вместе с коленами Рувима и Гада попросила у Моисея позволения остаться в земле Галаад и не переходить через Иордан (Числ. 32). Песнь Деворы вовсе не ставит целью перечислить все колена Израиля. "Девора изображает, как разные колена израильские отнеслись к воззванию восстать на борьбу против хананеев" ("Толковая Библия". Т. 2. С. 168).

Так что с коленами Израилевыми все в порядке их ровно 12. Данный пример особенно подчеркивает, что погрешности комментариев Александра не случайны. Действительно, кто поверит, что маститый протоиерей не знал элементарных фактов Библейской истории, напечатанных к тому же в популярной, отнюдь не высокого уровня книге "Толковой Библии" Лопухина?

Еще один подлог Александра Меня требует разоблачения. Протоиерей старается провести мысль, что его разногласия с учением Церкви закономерный результат строгой научности его трудов. Якобы современная наука доказала, что к Библии нужно подходить так, как подходит Александр. А представления Церкви якобы отжили свой век и, так сказать, из любви к истине с ними нужно расстаться. "Наш религиозный долг, торжественно заявляет Александр, гораздо более заключается в поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые представления" (Магизм и единобожие, 15).

Так ли это? Оказывается, что не только не так, но даже совсем напротив. Те научные результаты, на которые опирается Александр Мень, давно уже устарели, и многие из них еще в начале (!) ХХ века опровергнуты русской богословской наукой.

Рассмотрим один пример. В 1902-1903 годах появилась работа известного немецкого ассиролога начала века Ф. Делича "Вавилон и Библия". Основная мысль Делича звучала сенсационно по его мнению, повествование первых 11 глав Книги Бытия: о творении мира, о жизни в раю, грехопадении, о потопе заимствовано библейским автором из легенд и мифов древнего Вавилона. Эти легенды, записанные клинописью на глиняных табличках, были обнаружены британскими археологами при раскопках древней Ниневии в середине XIX столетия. Археологи датировали найденные клинописные тексты VII-VI веком до Р.Х., причем в самых текстах прочли указание, что это лишь копии с еще более древних текстов, примерно XXV-XVII веков до Р.Х. То есть получилось, что оригиналы вавилонских сказаний древнее книг Моисея, который, согласно церковному преданию, жил в XVI веке до Р.Х. Опираясь на древность этих находок, Ф. Делич отдал им предпочтение пред библейским повествованием и попытался с их помощью истолковать некоторые места Библии. Так, 2 стих 1 главы Книги Бытия земля была безвидна и пуста, по мнению Делича, означает, что первозданная неупорядоченность мира (или "хаоса" "тегом" по еврейскому тексту) явилась результатом борьбы богов Мардука и Тиамат, описанной в вавилонских мифах. Именно эти "боги" столкновением между собой якобы нарушили первоначальный порядок мироздания.

Подход Ф. Делича к сопоставлению Библии и результатов археологических открытий подвергнут серьезной критике профессором В. Рыбинским (см. его статью в "Трудах Киевской Духовной Академии". 1903. Т. 2. С. 113-144). Как показал профессор В.Рыбинский, в основе подхода немецкого ученого лежит глубокое непонимание того, насколько библейские повествования более возвышенны и одухотворенны, чем вавилонские легенды, представляющие собой обычные языческие басни древних народов. То есть это подход неверующего разума, который готов поверить во что угодно, только бы не верить Библии.

И вот эту-то, давно опровергнутую версию Александр Мень кладет в основу своих комментариев, повторяя вслед за Деличем, что первые 11 глав Книги Бытия лишь переработка Вавилонских легенд, что в первый день творения "силы хаоса" не без успеха боролись с Богом и т.п. Вытаскиваются на свет столь же древние доводы "литературной критики" Библии: о 5 авторах Пятокнижия, 3-х авторах книги пророка Исаии, о якобы "естественном" характере библейских чуде...

Пожалуй, одно из самых заметных разногласий Александра Меня с Церковью по вопросу о достоверности Священного Писания.

Библия книга вполне достоверная. Все Священное Писание боговдохновенно есть, как говорит Апостол, значит истинно, и в нем нет вымышленных лиц, басней и сказок, хотя есть притча, а не собственное сказание, где всякий видит, что речь идет приточная. Все Слово Божие есть единая истина, целостная, нераздельная, и если ты признаешь за ложь одно какое-нибудь сказание, изречение, слово, ты погрешишь против истины всего Священного Писания, а первоначальная истина его есть Сам Бог.

Напротив, для Александра в Библии, главным образом в Ветхом Завете, далеко не все достоверно. Повествования исторического характера якобы переплетаются с легендами и мифами. Протоиерей в принципе не отрицает, что в основе библейских повествований лежат реальные сказания богодухновенного характера откровения пророков. Но он считает, что впоследствии, с течением времени, эти первоначальные рассказы "обрастали" разными вымыслами наподобие народных былин. Задачу своих комментариев Александр видит в том, чтобы выяснить "историческую основу" Библии, отделив ее от "фантастического" элемента.

Во что превращается библейская история при таком "отделении", покажем на примере небольшого фрагмента "научных комментариев" Александра Меня. Согласно его разъяснениям, первые 11 глав Книги Бытия о творении мира и человека, о грехопадении, о всемирном потопе и Вавилонской башне всего лишь легенды, переработка (и притом позднейшая, времен Вавилонского плена, 6 в. до н.э.) древне-вавилонских мифов. Адам и Ева это, оказывается, не конкретные личности, а лишь собирательные образы, также, как и "допотопные" патриархи Сиф, Енох и т.п. (Быт. 4-5). И вообще, достоверная библейская история, по мнению Александра Меня, начинается только с Авраама. Правда, и в ней, как считает отец протоиерей, историческая действительность переплетена с легендами. Так, в истории трех патриархов-родоначальников еврейского народа Авраама, Исаака и Иакова, занимающей большую часть Книги Бытия, достоверно будто бы лишь то, что было 2 волны миграции из Месопотамии в Палестину: при Аврааме и при Иакове. Исаак при таком "объяснении" Библии вообще перестает быть реальным историческим лицом.

В библейских чудесах Александр Мень отказывается видеть что-либо сверхъестественное: казни египетские у него лишь обычные стихийные бедствия, небесная манна продукт вполне земного происхождения, клейкая смола с кустарника "тамариск", которую и в наши дни собирают синайские бедуины и продают доверчивым туристам. И так далее. Чудесный переход через Красное море у Александра превращается в рискованное путешествие по болоту. Ангел Господень, в одну ночь истребивший 185 тысяч человек сирийского войска, это, оказывается, всего лишь эпидемия, подкосившая доблестных воинов. И вообще, все что написано о чудесах в Библии это, по толкованию отца протоиерея, лишь налет "поэтической традиции древности", и Александр Мень спешит этот налет снять.

...В трудах Александра Меня можно встретить идеи арианства о тварном боге-посреднике в создании мира, являвшемся в теофаниях Ветхого Завета (Магизм и единобожие, 335); манихейства о том, что мир сотворен в результате борьбы сил добра и зла (Магизм и единобожие, 594; Как читать Библию, 30-31); пелагианства о том, что грехопадение якобы не изменило природы человека (Магизм и единобожие, 548-549); несторианства о том, что Христос был подвержен греху (Сын Человеческий, 70) и страдал на кресте как простой человек (Сын Человеческий, 294).

...

Комментарий