Без иллюзий. Сталин и Церковь история отношений

Шестьдесят лет назад умер И. В. Сталин человек, споры о котором не затихают и вряд ли утихнут в обозримом будущем. Человек, которого одни считают величайшим гением, другие величайшим преступником. Среди православных христиан тоже нет единства мнений кто-то воспринимает его как царя Ирода, кто-то как «богоданного императора». В церковной среде бытует множество мифов о Сталине, кое-кто даже пытается объявить его святым. Как же на самом деле относился Сталин к Православию и можно ли вообще считать его верующим? Об этом мы беседуем с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории, автором фундаментальной монографии «Сталин. Власть. Религия» Игорем Александровичем Курляндским.

Игорь Александрович, Вы лично сталкивались с мифологемами на тему Сталина как позитивными, так и негативными?

Игорь Александрович, Вы лично сталкивались с мифологемами на тему Сталина как позитивными, так и негативными?

Да, неоднократно. Например, есть миф о «православном» Сталине что он втайне от «товарищей по партии» исповедовал православную веру и вел подлинно духовную жизнь. А есть и негативный миф что человеком он был глупым и недалеким, малообразованным. Конечно же, и тот, и другой миф не имеют никакого отношения к реальности.

Но ведь те, кто убежден в святости Сталина, ссылаются на факты: что он встречался с митрополитом гор Ливанских Илией, что его благословила Матронушка, что он посылал в храмы записки с перечислением грехов, что по его приказу был облёт Москвы с иконой Казанской Божией Матери на борту.

Постойте, какие же это факты? Для историка факты это то, что подтверждено заслуживающими доверия источниками, то есть архивными документами, многочисленными воспоминаниями современников. Если задаться целью найти источник всех этих околоцерковных рассказов о «православном Сталине», то вы не найдете ничего кроме разве что сомнительных брошюрок, авторы которых не приводят никаких доказательств своим фантазиям. В отличие от документальных свидетельств участия Сталина в репрессиях, в том числе и в гонениях на Русскую Православную Церковь.

Как историк, много лет занимающийся изучением жизни и деяний Сталина, могу подтвердить, что никакой встречи Сталина с митрополитом гор Ливанских Илией (Карамом) не было, равно мифами и выдумками являются сказания о посещении Сталиным блаженной Матроны, о посланных им в московские храмы записках с перечислениями грехов. Не было никакого облета Москвы с иконой Казанской Божией матерью на борту. Это ложь, распространяемая или по невежеству, или с злонамеренной целью поддержать в общественном сознании легенду о «православном Сталине». А для нее нет никаких оснований.

Надо помнить, что советское государство, хоть и изменило в 1943 году формат своих отношений с Церковью, все равно оставалось по своей идеологии атеистическим. А пресловутый «поворот» был обусловлен не духовными и романтическими, а сугубо прагматическими мотивами, о чем уже есть обстоятельные исследования современных историков О. Ю. Васильевой, М. В. Шкаровского, Вашего покорного слуги и других. Реальные документы и факты не позволяют говорить о том, что Сталиным в повороте политики к «новому курсу» в государственно-церковных отношениях в 1943 году двигали духовные причины, обусловленные его семинарским прошлым, симпатией к религии и Православию и др.

История вопроса Когда и в какой политической, идеологической ситуации началось участие Сталина в вопросах, связанных с отношением советской власти к Церкви?

Сталин начал принимать участие в решении вопросов, связанных с отношением советской власти к Церкви, с 1922 года, когда он, как генеральный секретарь ЦК РКП (б), безукоризненно проводил ленинско-троцкистский план по разгрому и ограблению Русской Православной Церкви под предлогом помощи голодающим.

Потом в 1923 году он сыграл большую роль в смягчении прежней антицерковной линии, выработке более осторожной политики в вопросе закрытия церквей, лично редактировал циркуляр ЦК по этому вопросу. Да и патриарх Тихон был выпущен на свободу не без его участия. Диктовалось все это конъюнктурными причинами борьбы с Троцким и, так сказать, общей логикой развертывания в стране НЭПа как политики, предполагающей частичную либерализацию общественных отношений.

Но тот же Сталин сыграл руководящую и направляющую роль в свертывании в 1927-1930 годов так называемого «религиозного НЭПа», в организации нового масштабного наступления на религию и Церковь, перехода к политике массовых репрессий и гонений. Об этом подробно, на документах и фактах, я пишу в своей книге «Сталин. Власть. Религия». В 1937-1938 годах Сталин руководил массовым истреблением православного епископата, религиозных лидеров других конфессий, священноцерковнослужителей и мирян.

Правда ли, что в 30-е годы существовал план официальной ликвидации Церкви, была намечена дата закрытия последнего храма?

Нет, такого конкретного плана в 30-е годы не существовало. Он был просто не нужен, потому что программа большевистской партии и сама доктрина марксизма не оставляли в будущем «счастливом обществе» места для религии, для Церкви, для религиозного сознания. Партия большевиков была главной и единственной легальной политической силой в советском обществе 1930-х годов, а марксизм идеологическим фундаментом этого государства. Следовательно, тактические повороты в отношении религии могли быть в советской реальности самыми разными, от гонений и ужесточения до «оттепели» и «нового курса». У армии партийных работников при любых вариантах было твердое представление, что религия это отжившая идеология, пережиток «проклятого прошлого», от которого рано или поздно советские люди избавятся.

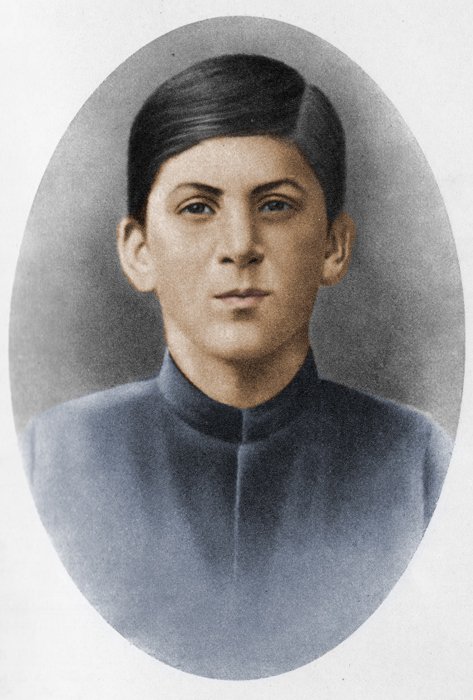

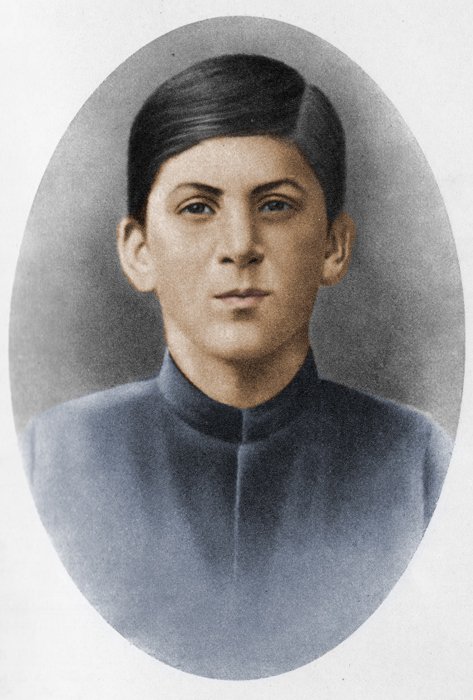

Сталин в юности учился в духовной семинарии. Повлияло ли это на его отношение к Церкви?

Согласно многочисленным источникам, в старших классах семинарии Иосиф Джугашвили потерял интерес к духовной учебе, из «отличника» и «хорошиста» он превратился в «троечника», а духовные уроки шли мимо его ушей. В Тифлисской семинарии были прекрасные педагоги и сильная программа, но у него уже сменились интересы. Потеряв желание учиться и решив не делать никакой духовной карьеры, Джугашвили ушел из семинарии до окончания курса. Ушел в революционную деятельность, оставшись духовно непросвещенным человеком, несмотря на все прежнее духовное образование.

Учеба в семинарии уж точно не повлияла на то, что в военные годы он смягчил государственную политику в отношении к Церкви. Более того, я полагаю, что своих духовных учителей он впоследствии ненавидел. Малоизвестный факт, ректор первых лет учебы Сталина в семинарии митрополит Серафим (Мещеряков) был расстрелян в 1933 году по постановлению одной из «троек», созданных по решению того же Сталина («тройки» при местных органах ГПУ создавались с 1930 года в рамках кампании по коллективизации).

Кстати, из советских руководителей не только у Сталина было за плечами семинарское образование. Например, это А. И. Микоян, Н. И. Подвойский, А.К. Воронский, Миха Цхакая и другие. Учеба в семинарии никак не смягчила их отношение к Церкви.

В чем причины таких жизненных поворотов? В семинариях что-то не так было, или причины чисто внешние?

На этот вопрос пытаются ответить и я, и известный исследователь духовного образования той эпохи, доктор исторических наук Т.Г. Леонтьева. Ответ и в семинариях не все было, как надо, и внешние причины тоже сказывались. В семинариях отрицательно влияли зубрежка, формализм, казарменный дух обучения, в национальных окраинах добавлялись и русификаторские тенденции. С другой стороны, революционное движение всячески стремилось дискредитировать религию и Церковь, и порождаемые им настроения проникали в семинарскую среду. Сказывалось антицерковное влияние окружающей среды в целом, несмотря на строгие семинарские порядки, воспитанники находили выходы в окружающий мир.

То есть, несмотря на семинарскую юность, Сталин сделался убежденным атеистом, материалистом?

В своей книге «Сталин. Власть. Религия» я пытаюсь ответить на этот вопрос. Мой вывод, таким убежденным атеистом и материалистом, как некоторые выдающиеся вожди российского коммунизма, вроде Ленина, Троцкого и Бухарина, Сталин не стал. Тому свидетельства, и его пометки на произведениях ряда русских и зарубежных классиков, изученные моим учителем, одним из крупнейших исследователей сталинской темы Б. С. Илизаровым (в них присутствуют следы размышлений на тему Бога и бессмертия, невозможные для человека, радикально их отрицающего). Характерны, например, в этой связи замечания Сталина на полях сочинения Франса, «Воскресения» Л.Н. Толстого, «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского и других известных произведений. Так, например, Сталин исчеркал диалог Анатоля Франса «О Боге», и в одном месте написал свой вывод о причине непостижения людьми Бога: «Следов не знают, не видят. Его для них нет», оставляя таким образом «лазейку» для бытия Божиего. Нельзя не отметить и факты пародирования Сталиным некоторых религиозных черт в тщательно выстраиваемом им культе своей собственной персоны, а также в культе Ленина, в коммунистической символике. Для последовательного атеиста такие действия представляются невозможными.

Я убежден, что по своему отношению к религии Сталин был агностиком, то есть человеком, не веровавшим ни в существование Бога, ни в его отсутствие. Это обстоятельство (а не выдуманное сталинское «православие», как многие считают) и облегчило ему маневрирование в отношении религии и Церкви в годы войны. Для него этот атеистический момент не являлся вопросом принципа.

Выражал ли он где-то в своих речах, в своих текстах отношение к вере, Богу, Русской Православной Церкви?

Да, выражал неоднократно и в 1920-е годы, и это его отношение было последовательно отрицательным. Приведу на эту тему пару цитат. Так, в своей беседе с американской рабочей делегацией в 1927 году он объявил, что дело ликвидации религиозного духовенства будет доведено до конца, а в беседе с рабселькорами 1928 года сказал, что «наша страна признала, что религия не нужна», призвал издевательски высмеивать духовенство и объявил: «конечно, мы за то, чтобы превратить все церкви в клубы».. Надо иметь в виду, что эти тексты были рассчитаны на публичные выступления перед партийной и рабоче-крестьянской аудиториями. У Сталина нет отдельных речей или статей, полностью посвященных религиозным проблемам, но фрагменты на эту тематику у него есть, и в своей книге «Сталин. Власть. Религия» я их анализирую.

...

Шестьдесят лет назад умер И. В. Сталин человек, споры о котором не затихают и вряд ли утихнут в обозримом будущем. Человек, которого одни считают величайшим гением, другие величайшим преступником. Среди православных христиан тоже нет единства мнений кто-то воспринимает его как царя Ирода, кто-то как «богоданного императора». В церковной среде бытует множество мифов о Сталине, кое-кто даже пытается объявить его святым. Как же на самом деле относился Сталин к Православию и можно ли вообще считать его верующим? Об этом мы беседуем с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории, автором фундаментальной монографии «Сталин. Власть. Религия» Игорем Александровичем Курляндским.

Игорь Александрович, Вы лично сталкивались с мифологемами на тему Сталина как позитивными, так и негативными?

Игорь Александрович, Вы лично сталкивались с мифологемами на тему Сталина как позитивными, так и негативными?Да, неоднократно. Например, есть миф о «православном» Сталине что он втайне от «товарищей по партии» исповедовал православную веру и вел подлинно духовную жизнь. А есть и негативный миф что человеком он был глупым и недалеким, малообразованным. Конечно же, и тот, и другой миф не имеют никакого отношения к реальности.

Но ведь те, кто убежден в святости Сталина, ссылаются на факты: что он встречался с митрополитом гор Ливанских Илией, что его благословила Матронушка, что он посылал в храмы записки с перечислением грехов, что по его приказу был облёт Москвы с иконой Казанской Божией Матери на борту.

Постойте, какие же это факты? Для историка факты это то, что подтверждено заслуживающими доверия источниками, то есть архивными документами, многочисленными воспоминаниями современников. Если задаться целью найти источник всех этих околоцерковных рассказов о «православном Сталине», то вы не найдете ничего кроме разве что сомнительных брошюрок, авторы которых не приводят никаких доказательств своим фантазиям. В отличие от документальных свидетельств участия Сталина в репрессиях, в том числе и в гонениях на Русскую Православную Церковь.

Как историк, много лет занимающийся изучением жизни и деяний Сталина, могу подтвердить, что никакой встречи Сталина с митрополитом гор Ливанских Илией (Карамом) не было, равно мифами и выдумками являются сказания о посещении Сталиным блаженной Матроны, о посланных им в московские храмы записках с перечислениями грехов. Не было никакого облета Москвы с иконой Казанской Божией матерью на борту. Это ложь, распространяемая или по невежеству, или с злонамеренной целью поддержать в общественном сознании легенду о «православном Сталине». А для нее нет никаких оснований.

Надо помнить, что советское государство, хоть и изменило в 1943 году формат своих отношений с Церковью, все равно оставалось по своей идеологии атеистическим. А пресловутый «поворот» был обусловлен не духовными и романтическими, а сугубо прагматическими мотивами, о чем уже есть обстоятельные исследования современных историков О. Ю. Васильевой, М. В. Шкаровского, Вашего покорного слуги и других. Реальные документы и факты не позволяют говорить о том, что Сталиным в повороте политики к «новому курсу» в государственно-церковных отношениях в 1943 году двигали духовные причины, обусловленные его семинарским прошлым, симпатией к религии и Православию и др.

История вопроса Когда и в какой политической, идеологической ситуации началось участие Сталина в вопросах, связанных с отношением советской власти к Церкви?

Сталин начал принимать участие в решении вопросов, связанных с отношением советской власти к Церкви, с 1922 года, когда он, как генеральный секретарь ЦК РКП (б), безукоризненно проводил ленинско-троцкистский план по разгрому и ограблению Русской Православной Церкви под предлогом помощи голодающим.

Потом в 1923 году он сыграл большую роль в смягчении прежней антицерковной линии, выработке более осторожной политики в вопросе закрытия церквей, лично редактировал циркуляр ЦК по этому вопросу. Да и патриарх Тихон был выпущен на свободу не без его участия. Диктовалось все это конъюнктурными причинами борьбы с Троцким и, так сказать, общей логикой развертывания в стране НЭПа как политики, предполагающей частичную либерализацию общественных отношений.

Но тот же Сталин сыграл руководящую и направляющую роль в свертывании в 1927-1930 годов так называемого «религиозного НЭПа», в организации нового масштабного наступления на религию и Церковь, перехода к политике массовых репрессий и гонений. Об этом подробно, на документах и фактах, я пишу в своей книге «Сталин. Власть. Религия». В 1937-1938 годах Сталин руководил массовым истреблением православного епископата, религиозных лидеров других конфессий, священноцерковнослужителей и мирян.

Правда ли, что в 30-е годы существовал план официальной ликвидации Церкви, была намечена дата закрытия последнего храма?

Нет, такого конкретного плана в 30-е годы не существовало. Он был просто не нужен, потому что программа большевистской партии и сама доктрина марксизма не оставляли в будущем «счастливом обществе» места для религии, для Церкви, для религиозного сознания. Партия большевиков была главной и единственной легальной политической силой в советском обществе 1930-х годов, а марксизм идеологическим фундаментом этого государства. Следовательно, тактические повороты в отношении религии могли быть в советской реальности самыми разными, от гонений и ужесточения до «оттепели» и «нового курса». У армии партийных работников при любых вариантах было твердое представление, что религия это отжившая идеология, пережиток «проклятого прошлого», от которого рано или поздно советские люди избавятся.

Сталин в юности учился в духовной семинарии. Повлияло ли это на его отношение к Церкви?

Согласно многочисленным источникам, в старших классах семинарии Иосиф Джугашвили потерял интерес к духовной учебе, из «отличника» и «хорошиста» он превратился в «троечника», а духовные уроки шли мимо его ушей. В Тифлисской семинарии были прекрасные педагоги и сильная программа, но у него уже сменились интересы. Потеряв желание учиться и решив не делать никакой духовной карьеры, Джугашвили ушел из семинарии до окончания курса. Ушел в революционную деятельность, оставшись духовно непросвещенным человеком, несмотря на все прежнее духовное образование.

Учеба в семинарии уж точно не повлияла на то, что в военные годы он смягчил государственную политику в отношении к Церкви. Более того, я полагаю, что своих духовных учителей он впоследствии ненавидел. Малоизвестный факт, ректор первых лет учебы Сталина в семинарии митрополит Серафим (Мещеряков) был расстрелян в 1933 году по постановлению одной из «троек», созданных по решению того же Сталина («тройки» при местных органах ГПУ создавались с 1930 года в рамках кампании по коллективизации).

Кстати, из советских руководителей не только у Сталина было за плечами семинарское образование. Например, это А. И. Микоян, Н. И. Подвойский, А.К. Воронский, Миха Цхакая и другие. Учеба в семинарии никак не смягчила их отношение к Церкви.

В чем причины таких жизненных поворотов? В семинариях что-то не так было, или причины чисто внешние?

На этот вопрос пытаются ответить и я, и известный исследователь духовного образования той эпохи, доктор исторических наук Т.Г. Леонтьева. Ответ и в семинариях не все было, как надо, и внешние причины тоже сказывались. В семинариях отрицательно влияли зубрежка, формализм, казарменный дух обучения, в национальных окраинах добавлялись и русификаторские тенденции. С другой стороны, революционное движение всячески стремилось дискредитировать религию и Церковь, и порождаемые им настроения проникали в семинарскую среду. Сказывалось антицерковное влияние окружающей среды в целом, несмотря на строгие семинарские порядки, воспитанники находили выходы в окружающий мир.

То есть, несмотря на семинарскую юность, Сталин сделался убежденным атеистом, материалистом?

В своей книге «Сталин. Власть. Религия» я пытаюсь ответить на этот вопрос. Мой вывод, таким убежденным атеистом и материалистом, как некоторые выдающиеся вожди российского коммунизма, вроде Ленина, Троцкого и Бухарина, Сталин не стал. Тому свидетельства, и его пометки на произведениях ряда русских и зарубежных классиков, изученные моим учителем, одним из крупнейших исследователей сталинской темы Б. С. Илизаровым (в них присутствуют следы размышлений на тему Бога и бессмертия, невозможные для человека, радикально их отрицающего). Характерны, например, в этой связи замечания Сталина на полях сочинения Франса, «Воскресения» Л.Н. Толстого, «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского и других известных произведений. Так, например, Сталин исчеркал диалог Анатоля Франса «О Боге», и в одном месте написал свой вывод о причине непостижения людьми Бога: «Следов не знают, не видят. Его для них нет», оставляя таким образом «лазейку» для бытия Божиего. Нельзя не отметить и факты пародирования Сталиным некоторых религиозных черт в тщательно выстраиваемом им культе своей собственной персоны, а также в культе Ленина, в коммунистической символике. Для последовательного атеиста такие действия представляются невозможными.

Я убежден, что по своему отношению к религии Сталин был агностиком, то есть человеком, не веровавшим ни в существование Бога, ни в его отсутствие. Это обстоятельство (а не выдуманное сталинское «православие», как многие считают) и облегчило ему маневрирование в отношении религии и Церкви в годы войны. Для него этот атеистический момент не являлся вопросом принципа.

Выражал ли он где-то в своих речах, в своих текстах отношение к вере, Богу, Русской Православной Церкви?

Да, выражал неоднократно и в 1920-е годы, и это его отношение было последовательно отрицательным. Приведу на эту тему пару цитат. Так, в своей беседе с американской рабочей делегацией в 1927 году он объявил, что дело ликвидации религиозного духовенства будет доведено до конца, а в беседе с рабселькорами 1928 года сказал, что «наша страна признала, что религия не нужна», призвал издевательски высмеивать духовенство и объявил: «конечно, мы за то, чтобы превратить все церкви в клубы».. Надо иметь в виду, что эти тексты были рассчитаны на публичные выступления перед партийной и рабоче-крестьянской аудиториями. У Сталина нет отдельных речей или статей, полностью посвященных религиозным проблемам, но фрагменты на эту тематику у него есть, и в своей книге «Сталин. Власть. Религия» я их анализирую.

...

Комментарий