Зачем именно одновременных?

[/QUOTE]

Даже простейший организм обладает множеством функций: питание, удаление отходов, защита, размножение и т.д. Функции должны реализовываться ВСЕ, вместе, сразу, в полном объёме. Постепенное появление функций, систем или органов, например, в результате положительной мутации, невозможно и такой процесс учёным неизвестен.[/QUOTE]

Учитывая, что наблюдения ведутся лет 100. За это время увидеть эволюцию систем и органов нереально.

[/QUOTE]

Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Дж. Уотсон отмечал, "мутантные гены обычно рецессивны, поскольку мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок", иными словами, эти гены не берут участия в биосинтезе белка.

[/QUOTE]

Подозреваю, что это было сказано про индуцированную мутацию. Да и наука с те пор не стояла на месте. Узнали много интересного.

Я читал про женщину - художницу, обладающую тетрахромным зрением. Она способна воспринимать оттенки цвета, недоступные обычным людям.

Это стало возможным из-за дупликации и дивергенции одиночного наследственного гена колбочки сетчатки. Вероятно, гены, отвечающие за синий, красный и зеленый цвета, находятся в одной X-хромосоме, а видоизмененный четвертый, отвечающий за восприятие красного и зеленого цвета в другой. То есть у нее - четыре различных цветовых рецептора.

[/QUOTE

]Ещё один лауреат Нобелевской премии Альберт Сен-Дьердьи утверждает тоже самое, но более категорично "вероятность улучшения жизни в результате случайной мутации равна нулю".

[/QUOTE]

А вероятность сохранения жизни?

Как стало известно в 2001 году, итальянские исследователи, изучающие население африканской страны Буркина-Фасо, открыли защитный эффект, связанный с другим вариантом гемоглобина, названного HbC. Люди со всего одной копией этого гена на 29% меньше рискуют заразиться малярией, в то время как люди с двумя его копиями могут наслаждаться 93%-ым сокращением риска

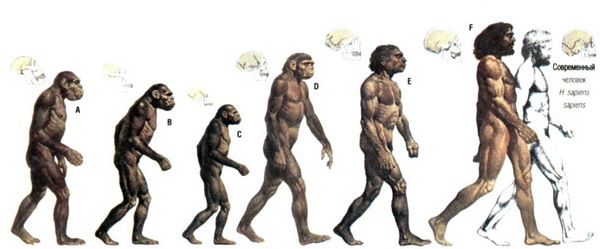

[/QUOTE] Но уж совсем бездоказательным является мнение Дарвина и современных дарвинистов, одни организмы произошли от других, высшие формы жизни возникли от низших. Это утверждение базируется исключительно на вере, так как учёные до настоящего времени никогда не наблюдали ни одного факта макроэволюции, т.е. возникновения новых комплексных структур.

Отговорки, типа "макроэволюцию наблюдать нельзя, потому что она происходит слишком медленно" некорректны. Велики сроки репродукции высших животных, но, например, для бактерий за один год можно получить от 10 тысяч до 100 тысяч поколений и наблюдать их изменения.

Такие изменения, полученные в лабораторных условиях методом искусственного отбора, могут повысить адаптивную способность бактерий (например, E.Coli), но к эволюции (в понятии "от бактерии к человеку") адаптивность не имеет никакого отношения.

[/QUOTE]

Вряд ли кто пытался в лаборатории провести эксперимент по превращению бактерии в какой-нибудь многоклеточный организм.

Современные организмы адаптированы к определенным существующим условиям. Они имеют близкий к оптимальному генотип. Изменения (мутации) обычно снижают их приспособленность, вызывают нарушение функций.

[/QUOTE] Но изменения организмов, через утрату информации, это не эволюция.

Для доказательства существования эволюции от примитивного микроорганизма к человеку требуется постоянное многократное увеличение генной информации, а не её потеря.

[/QUOTE]

Мутации - это не обязательно потеря информации. Кроме выпадения участков ДНК бывает наоборот удвоение. Бывает перестановка местами -рекомбинация. Бывает неравный кросинговер.

[/QUOTE]

Даже простейший организм обладает множеством функций: питание, удаление отходов, защита, размножение и т.д. Функции должны реализовываться ВСЕ, вместе, сразу, в полном объёме. Постепенное появление функций, систем или органов, например, в результате положительной мутации, невозможно и такой процесс учёным неизвестен.[/QUOTE]

Учитывая, что наблюдения ведутся лет 100. За это время увидеть эволюцию систем и органов нереально.

[/QUOTE]

Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Дж. Уотсон отмечал, "мутантные гены обычно рецессивны, поскольку мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок", иными словами, эти гены не берут участия в биосинтезе белка.

[/QUOTE]

Подозреваю, что это было сказано про индуцированную мутацию. Да и наука с те пор не стояла на месте. Узнали много интересного.

Я читал про женщину - художницу, обладающую тетрахромным зрением. Она способна воспринимать оттенки цвета, недоступные обычным людям.

Это стало возможным из-за дупликации и дивергенции одиночного наследственного гена колбочки сетчатки. Вероятно, гены, отвечающие за синий, красный и зеленый цвета, находятся в одной X-хромосоме, а видоизмененный четвертый, отвечающий за восприятие красного и зеленого цвета в другой. То есть у нее - четыре различных цветовых рецептора.

[/QUOTE

]Ещё один лауреат Нобелевской премии Альберт Сен-Дьердьи утверждает тоже самое, но более категорично "вероятность улучшения жизни в результате случайной мутации равна нулю".

[/QUOTE]

А вероятность сохранения жизни?

Как стало известно в 2001 году, итальянские исследователи, изучающие население африканской страны Буркина-Фасо, открыли защитный эффект, связанный с другим вариантом гемоглобина, названного HbC. Люди со всего одной копией этого гена на 29% меньше рискуют заразиться малярией, в то время как люди с двумя его копиями могут наслаждаться 93%-ым сокращением риска

[/QUOTE] Но уж совсем бездоказательным является мнение Дарвина и современных дарвинистов, одни организмы произошли от других, высшие формы жизни возникли от низших. Это утверждение базируется исключительно на вере, так как учёные до настоящего времени никогда не наблюдали ни одного факта макроэволюции, т.е. возникновения новых комплексных структур.

Отговорки, типа "макроэволюцию наблюдать нельзя, потому что она происходит слишком медленно" некорректны. Велики сроки репродукции высших животных, но, например, для бактерий за один год можно получить от 10 тысяч до 100 тысяч поколений и наблюдать их изменения.

Такие изменения, полученные в лабораторных условиях методом искусственного отбора, могут повысить адаптивную способность бактерий (например, E.Coli), но к эволюции (в понятии "от бактерии к человеку") адаптивность не имеет никакого отношения.

[/QUOTE]

Вряд ли кто пытался в лаборатории провести эксперимент по превращению бактерии в какой-нибудь многоклеточный организм.

Современные организмы адаптированы к определенным существующим условиям. Они имеют близкий к оптимальному генотип. Изменения (мутации) обычно снижают их приспособленность, вызывают нарушение функций.

[/QUOTE] Но изменения организмов, через утрату информации, это не эволюция.

Для доказательства существования эволюции от примитивного микроорганизма к человеку требуется постоянное многократное увеличение генной информации, а не её потеря.

[/QUOTE]

Мутации - это не обязательно потеря информации. Кроме выпадения участков ДНК бывает наоборот удвоение. Бывает перестановка местами -рекомбинация. Бывает неравный кросинговер.

Комментарий