Мутация это искажение информации

СПОСОБНЫ ЛИ МУТАЦИИ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

доктор Роберт В. Картер

Виды, точно так же как и геномы, пребывают не в статичном состоянии, а видоизменяются со временем. Иногда это происходит благодаря заранее запрограммированным возможностям, а иногда в соответствии с инструкциями уже существующих алгоритмов. Независимо от источника, обычно мы называем эти искажения «мутациями». Многие эволюционисты ссылаются на мутации, как на доказательства длительной эволюции, однако приводимые ими примеры совершенно не соответствуют требованиям их теории.СПОСОБНЫ ЛИ МУТАЦИИ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

доктор Роберт В. Картер

Многие креационисты утверждают, что мутации не способны создавать новую информацию, и что мутация это искажение информации. Царит полная путаница относительно определений, в том числе споры о том, что представляет собой «мутация» и каково определение «биологической информации».

Теория эволюции требует существования некоего процесса изобретения новой информации «с чистого листа». Однако в геноме, действующем как минимум в четырех измерениях и переполненном мета-информацией, потенциальные изменения категорически невозможны. Так способны ли мутации создавать новую информацию? Да, но это зависит и от того, что вы понимаете под словами «новая» и «информация». Могут ли мутации объяснить эволюцию всех форм жизни на Земле? Нет!

Мутации широко известны из-за вреда, который они причиняют, они искажают исходную информацию не на пользу. Например, кучерявый волнистый попугай (слева): мутация вызвала деформацию его оперения. Однако, некоторые генетические изменения, должно быть, запрограммированы, и, благодаря им, создается разнообразие видов и происходит адаптация организмов. Является ли это «новой информацией»?

Фраза «мутации не способны создавать новую информацию» звучит среди многих креационистов, как мантра. Однако, я с этим не согласен. У эволюционистов есть ряд ответов на этот счет, однако большинство их аргументов являются ложными. В большинстве эволюционных предположений очевидно непонимание всей сложности генома. Ниже я объясню, почему считаю, что геном был создан таким образом, чтобы он мог функционировать, как минимум, в четырех измерениях, и почему это порождает трудности для эволюционной теории в том, что касается появления новой информации.

Еще одна проблема, которая особенно распространена среди эволюционистов (однако и креационисты, в том числе и я сам, от нее не застрахованы) это недостаточное понимание того, где именно расположена биологическая информация.

Большинство людей считают, что местом хранения информации является ДНК (геном). Несмотря на то, что в геноме действительно заложено подавляющее количество информации, эта точка зрения, концентрирующаяся, в основном, на гене, полностью игнорирует информацию, которая была встроена в изначально сотворенные организмы. Строение клетки, в том числе клеточной стенки, ядра, внутриклеточных компонентов и бессчетного количества молекулярных механизмов, не произошло из ДНК, а было создано отдельно, параллельно ДНК. Одно не может существовать без другого.

Таким образом, большая, однако неизмеримая часть биологической информации находится в живых организмах за пределами ДНК. Если принять мировоззрение, концентрирующееся на всем организме, это кардинально изменит всю дискуссию.1 Однако благодаря тому, что мировоззрение, сконцентрированное на всем организме подразумевает творческий гений Бога, который мы не в состоянии постичь, мы сразу же наталкиваемся на «стену неизмеримости». По этой причине в данной статье я сконцентрируюсь на одной из подгрупп биологической информации генетической информации.

Третья проблема заключается в том, что Дарвин писал о двух различных идеях, которые я люблю называть его особой и общей теориями эволюции (они описаны ниже). Креационистские возражения против теории эволюции привели к общему непониманию вопроса о том, какого количества изменений мы можем ожидать в живых организмах с течением времени.

Существуют три основополагающие идеи, которые я хотел бы предложить для обсуждения в данной статье:

1) Бог не был ограничен необходимостью творить лишь неизменные (статичные) виды, как Он не был ограничен и необходимостью создавать неизменные (статичные) геномы;

2) Возможно, Бог вложил разумно созданные генетические алгоритмы в геномы сотворенных Им видов, которые порождают изменения в генетической информации или даже создают информацию de novo; и

3) Бог мог вложить в геном информацию в сжатом виде, чтобы впоследствии она была «распакована» и воспринималась, как «новая» информация.

Мутация это...?

«Мутация» - это изменение в последовательности ДНК. Мутации могут быть вредоносными, или (теоретически) хорошими, однако все они подразумевают некие изменения в последовательности букв (базовых пар) генома. Единичная мутация может представлять собой простое замещение букв (например, Т вместо С), включение (вставку) дополнительных букв, либо исключение (делецию) нескольких букв. Такие простые мутации имеют место в большинстве случаев. Мутации также могут быть сложными и представлять собой делецию или дублирование целого гена, или даже массивную перестановку миллионов базовых пар в плече хромосомы.

Я не верю, что все современные генетические различия между людьми вызваны мутациями. Следует провести различие между мутацией и «разумно запрограммированной вариацией». Существует огромнейшее количество различий между людьми всего в одну букву, и эти различия являются общими для всех групп людей.2 Это свидетельствует о том, что многообразие, наблюдаемое среди людей, приобретено в результате разумного замысла: между Адамом и Евой присутствовали значительные различия, и эти различия были отличным образом представлены в Ковчеге и в вавилонской популяции сразу после потопа. Послевавилонские группы людей были достаточно велики, чтобы охватить большинство вариаций, присутствующих в Вавилоне. Однако большинство делеций (~90%) не распространены среди различных человеческих субпопуляций.3 Это свидетельствует о том, что значительное количество делеций произошли в геноме человека уже после Вавилона. Делеции, очевидно, не являются специально задуманными вариациями и являются примером быстрого геномного вырождения. То же самое можно сказать и о вставках ДНК, однако они встречаются примерно втрое реже, чем делеции того же размера. Повсеместное распространение крупных уникальных делеций в различных человеческих субпопуляциях во всем мире является доказательством быстрого вырождения или искажения генетической информации посредством мутаций.

Что такое ген?

Фактически, «ген» - это отрезок ДНК, кодирующий определенный протеин, однако современная генетика пришла к выводу о том, что различные части различных генов используются в различных комбинациях для того, чтобы вырабатывать белки,4,5 поэтому это определение в данный момент зависло в воздухе.6 Большинство людей, в том числе и ученые, используют слово «ген» с двумя различными значениями: либо как 1) отрезок ДНК, кодирующий определенный белок, либо как 2) некую характерную черту. Очень важно помнить об этом различии понятий.

Что такое информация?

Вопрос о том, что такое информация, является решающим во всех спорах, однако дать определение термину «информация» довольно сложно. Эволюционисты, общаясь на эту тему, в большинстве случаев пользуются статистической мерой под названием «шенноновская информация». Эту концепцию в средине двадцатого века предложил гениальный инженер-радиоэлектроник С. Э. Шеннон, который пытался ответить на вопрос о том, сколько информации можно вместить в радиоволну или передать по проводам. Однако, несмотря на то, что этот термин широко употребляется, идеи Шеннона практически никак не связаны с биологической информацией.

Наглядный пример: очень просто описать красивую хрустальную вазу. Все, что для этого нужно описание материала, и местонахождение каждой из ее граней и/или вершин в трехмерном пространстве. Однако вазу стоимостью в миллион долларов очень просто можно разбить, превратив ее в бесполезную груду песка. Если бы кто-то захотел точно описать эту груду песка, потребовалось бы колоссальное количество шенноновской информации, чтобы описать форму каждой песчинки, а также ее местонахождение в этой груде песка. Так в чем же больше информации в груде песка или в вазе, в которую было вложено столько разумного замысла? Ответ зависит от того, какое из определений информации будет использоваться.

| СИНТАКСИС Код, грамматика | Генетический код ДНК содержит слова из трех букв |

| СЕМАНТИКА Значение | - Описание последовательностей аминокислот для всех белков: процесс транскрипции - Команды для построения органов |

| ПРАГМАТИКА Действия | - Синтез белков: процесс трансляции - Построение всего организма - Реализация всех биологических функций |

| АПОБЕТИКА Цель, результат | Существование жизни |

| Рисунок 1. Биологическая система это содержащая некую информацию система, в которой наблюдаются все пять иерархических уровней информации: статистика (не упоминается в данной таблицы из-за простоты), синтаксис, семантика, прагматика и апобетика (таблица взята из книги Гитта, ссылка 9). | |

Согласно другим определениям слова «информация», кучу песка можно очень просто описать с помощью всего нескольких статистических измерений (например, с помощью среднего размера песчинки и угла наложения песка). В этом смысле любое количество независимых груд песка может быть, во всех практических смыслах, идентичным. В этом заключается суть использования информации по Земанскому,7 однако это понятие никак не связано с биологической информацией, поскольку биологию не так легко сформулировать, и любые такие попытки приведут к бессмысленным результатам (например, статистические данные о средней скорости химической реакции, протекающей с помощью определенного энзима, ничего не говорит о происхождении информации, необходимой для возникновения этого энзима).

Дать определение «биологической информации» не так-то просто, и это еще больше усложняет споры о способности мутаций создавать информацию. Однако пионеры в данной сфере, в том числе и Гритт,8 а также другие ученые, детально исследовали данный вопрос, поэтому нет необходимости приводить здесь все их аргументы. Я процитирую Гритта и его определение информации, как «.. закодированного, символически представленного послания, передающего ожидаемые действия и предполагаемую цель», и отмечу, что «информация есть всегда, когда в системе присутствуют пять иерархических уровней: статистика, синтаксис, семантика, прагматика и апобетика» (рисунок 1).9 Наверное, это определение не всегда можно применить ко всем видам биологической информации, я считаю, что определение Гритта может быть использовано при обсуждении основной темы данной статьи: потенциальных изменений генетической информации.

Мутация это создание новой информации?

Теперь мы можем рассмотреть основной вопрос: «Способны ли мутации создавать новую генетическую информацию?»

1) Бог не был ограничен необходимостью создавать геномы в статическом состоянии, точно так же, как Он не был ограничен необходимостью создавать неизменные виды.10

В 1800-х года Дарвин отбросил популярную идею о том, что Бог сотворил все виды в их теперешнем виде. Конечно же, Библия не учит о «неизменности» видов; эта идея берет истоки в учениях древних ученых и философов, и в первую очередь в работах Аристотеля.11 На сегодняшний день большинство креационистов не имеют ничего против неустойчивости видов. Эволюционисты постоянно пытаются построить фиктивные аргументы о том, что мы верим в статику видов, и даже сравнивают нас с людьми, верившими в то, что земля плоская. Однако оба этих утверждения являются историческими мифами.12 Большинство людей на протяжении всей истории верили в то, что Земля круглая, однако еще до Дарвина были такие креационисты, как Линней13 и Блит,14 верившие в то, что виды могут изменяться (хотя только лишь в определенных пределах).

Организация «Международное служение сотворения» публиковала различные статьи и выпустила программу на DVD15 о том, как виды со временем изменяются. Этому же вопросу посвящен целый раздел на нашей странице «Вопросы и ответы».16 И в связи с этим возникает один важный вопрос: если виды изменяются, как обстоит дело с их геномами?

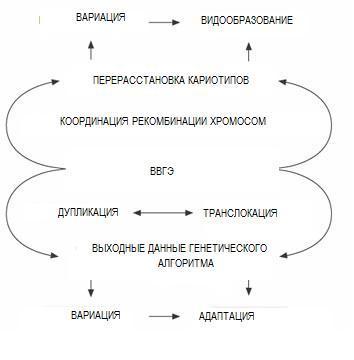

Рисунок 2. Схематическое изображение основополагающей роли, которую могут играть «разумно созданные» ВВГЭ в создании вариаций, адаптаций и видообразования в геноме живых существ, для инициации изменений в ДНК.

Нижняя часть рисунка: ВВГЭ могут напрямую модулировать выходные данные (морфо) генетических алгоритмов благодаря эффекту положения гена. Верхняя часть рисунка: ВВГЭ, расположенные в различных хромосомах, могут инициировать процессы видообразования, поскольку их гомологические последовательности инициируют транслокации хромосом и другие перестановки кариотипов (Рисунок взят из книги Боргера, ссылка 22).

Виды не просто неустойчивы; в данном издании публиковалось несколько статей, посвященных вопросу нестатичности генома, в том числе недавно вышедшие статьи Алекса Вильямса,17 Питера Боргера,18 Джин Лайтнер,19 Эвана Лу Шана20 и других авторов. Складывается впечатление о том, что Бог дал жизни встроенную способность видоизменять ДНК. Это происходит из-за гомологического кроссинговера, «прыгающих» генов (ретротранспозон,21 ALU, и т.д.) и других механизмов (в том числе ошибок в расстановке букв ДНК, которые обычно называются «мутациями»). Автор по фамилии Боргер предложил фразу «вариации, включающие генетические элементы» (ВВГЭ)22 для описания разумно сотворенных генетических модулей, которые Бог мог заложить в геномы живых организмов, чтобы они впоследствии стимулировали изменения в последовательностях ДНК (Рисунок 2).

...

Имеют место такие понятия как теистический эволюционизм или эволюционный креационизм:

Имеют место такие понятия как теистический эволюционизм или эволюционный креационизм:

Комментарий