"Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать

рабам Своим, чему надлежит быть вскоре" (Отк.1:1, а)

"Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв

Своей тайны рабам Своим, пророкам" (Ам. 3:7)

рабам Своим, чему надлежит быть вскоре" (Отк.1:1, а)

"Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв

Своей тайны рабам Своим, пророкам" (Ам. 3:7)

1. Последнее слово Бога о гибели мира

Откровение, греч. "Апокалипсис", означает раскрывать, открывать, снимать завесу. Глагол "апокалюпто в Новом Завете употребляется в значении "раскрытие сокровенной дотоле тайны" [Л.43].

Являясь заключительной книгой Библии и неотъемлемой частью Систематической эсхатологии, "Откровение Иоанна" завершает тему (Второго) пришествия Мессии (Иисуса Христа). Данная тема красной нитью проходит через Священное Писание.

"Следует уяснить себе, что события, о которых рассказывается в Откровении, прежде были описаны пророками древности ..." [Л. 13, стр.547]. Совершенно верно, но почему собственно о пришествии Христа так мало говорится в последней Книге?

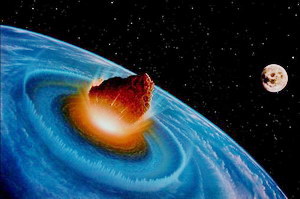

Вероятно, потому что Апокалипсис является пророческим свидетельством о конце мира, с сотворения которого начинается космогоническая глава первой книги Библии "Бытие". Нельзя понять Откровение, если не учесть его главной темы - конец лукавого безбожного рода сего (День Господень).

Книга не даёт ответа на вопрос "когда погибнет наш мир?" Но говорит о том, как он погибнет, "потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания (знания Бога) на земле" (Ос.4:1-3).

Создатель вселенной не раз наказывал жителей земли за злодеяния их. Например, потопом во времена Ноя, истреблением городов содомских в дни Лота, казнями египетскими перед Исходом из дома рабства. Однако они только образы будущих событий.

"Всё это случилось с ними, чтобы послужить уроком нам; это написано, чтобы предостеречь нас, живущих при близящемся конце мира" (1Кор.10:11, пер. [Л.47]; "Всё, что пережили наши предки, оказалось прообразом и описано в увещевание и предостережение нам, кого застигло завершение веков" [Л.53]).

Иными словами, ветхозаветные пророчества нужно рассматривать словно назидающие фрагменты будущего. Ибо "Без откровения свыше народ необуздан ..." (Пр.29:18).

Напротив. Новозаветное Откровение, укоренённое в Ветхом Завете, даёт цельную картину Дня Господа, состоящую из отдельных видений. Видение - "сверхъестественное откровение, данное пророку" [Л. 18, стр.237], "посредством видений Бог открывает Своим слугам - пророкам и другим людям - Свою волю и Свои тайны" [Л.43, стр. 141].

Апокалипсис не зашифрован, не запечатан (Отк.22:10), подтверждая открытое ветхозаветным пророкам (10:7), "чтобы показать чему надлежит быть (свершиться) вскоре" (1:1; Ам.3:7).

Тем не менее, Книга "всегда была самой сложной для толкования и самой запутанной из всех книг Нового Завета" [Л. 52, стр.709], "истолкование книги Откровение сопряжено с большими трудностями" [Л. 43, стр. 677].

Ведь Иоанн должен был объяснить слушателям необъяснимое в те древние времена. Поэтому без помощи Святого Духа даже нам трудно понять откровение Иоанна, точнее "Откровение Иисуса Христа" (1:1).

2. Символическое толкование Апокалипсиса

Широкое использование Иоанном аллегорий (иносказаний), метафор, апокалиптических архетипов, символов космической эсхатологии затрудняет понимание грядущих событий. Изложенных в терминах, понятиях, образах своего времени (рис.1).

Оттого при толковании применяется символический (аллегорический) метод. Он "основан на субъективном предположении, что в словах пророчеств следует искать не их буквальный смысл, а иное, скрытое значение" [Л. 51, стр.736], "моральное, богословское и духовное" [Л.18].

Например, зверь (13:1-3) считается всемирным диктатором антихристом; его 7 голов знаменуют 7 бывших государств, а 10 рогов зверя (13:1, 17:12) являются символом будущих правителей 10 государств Западной Европы; жена, облечённая в солнце (12:1, 2),- аллегория Церкви, или Израиля, или девы Марии, а печати и послания церквям её исторические эпохи; венец из 12 звёзд ассоциируется с 12 коленами Израиля или 12 апостолами; жена, сидящая на звере (17:3-6), символизирует ложную всемирную церковь; и так далее ([Л. 1-15, 32, 35, 38, 46, 48].

Многие из перечисленных символов в подобных толкованиях, лишённых логической связности, были бы не понятны не только современникам Иоанна, но и другим поколениям верующих на протяжении сотен лет. Наоборот. "Доктрина понятности Библии подразумевает практическое правило: "Если в прямом значении текста есть смысл, то не следует искать другого смысла, чтобы не создавать бессмыслицу" [Л. 57, стр. 56].

Но аллегорический метод игнорирует прямой смысл слов, "он создаёт возможность для неограниченных спекуляций ... не существует объективных критериев, чтобы проверить выводы интерпретатора" [Л.51, стр.736]; "невозможно оценить различные, часто противоречивые толкования одних и тех же фрагментов" [Л.18, стр. 42].

Причиной отсутствия концептуального подхода послужило увлечение "отцов Церкви", особенно Александрийской школы, символическим толкованием Библии. В том числе книги Откровение, так как уровень развития тогдашней науки (II - VIII века) не позволял объяснить образы уникального произведения с помощью рационального знания.

Тем более, что в книге "Космологические образы простираются на огромном пространстве от высот неба до глубин земли" [Л.26, стр. 739]. Иоанн писал о всех уровнях мироздания: небе, земле, бездне. Сведения о них он получил путём пророческого откровения, а не эмпирического знания. При этом провидец использовал архетипы и употреблял слова полные глубокого, порой таинственного смысла, а не просто наполнял книгу абстрактными символами.

Странно, однако современные авторы поверхностных экзегез, в попытках показать что символизируют (?) персонажи Откровения, по-прежнему игнорируют буквальные их значения, опираясь на аллегорическую герменевтику. Считая Апокалипсис сугубо символической книгой ([Л.48, стр. 323; Л.9, стр. 6; Л.37, стр.140] по мотивам сказок [Л.26]. "Вторая половина Книги Откровение представляет собой духовный вариант распространённых мотивов народных сказок ..." (стр. 45).

На самом деле, образы откровений содержат физические реалии, далеко заходящие за границы традиционной символики или народных сказок. Более того, "(про)образ отличается от символа тем, что он всегда предвосхищает будущее ..." [Л.18, стр. 1244].

"Иоанн рассказывает о реальных людях, событиях обстоятельствах, но описывает их с помощью образов и метафор" [Л. 55, стр. 111], "нам следует заострять внимание не на самом образе, а на реальности, которую он представляет" (стр. 210).

Так астрономический объект на фоне звёздного неба, он появляется из-за морского горизонта, может описываться мифопоэтическим языком. Например в виде архетипа сверхъестественного жуткого зверя, выходящего из бездны. Но при таком иносказании космическое тело не потеряет свой реальности в будущем. За каждым символом Откровения стоит реальный образ, иначе описываются не символы, а сказочные персонажи.

Пророческие ассоциации Иоанна не возникли на пустом месте. Однако они не являются прямыми заимствованиями из Ветхого Завета, по версии авторов [Л.49]. Необычные ассоциации инициированы чем-то существующим в действительности, что он как свидетель видел (1:2, 22:8).

Тридцать пять раз (!) тайновидец использует слово (я) "видел" ("eidon") и 27 раз (!) - слово (я) "слышал". Но можно ли увидеть символы будущего? возможно ли услышать условные знаки?

3. Пророческий язык Иоанна

В древних языках отсутствовали термины, адекватные понятия, аналоги для описания поразительных Иоанновых видений. Поэтому он широко использует архетипы, метафору, аллегории.

Архетип - основополагающий образ (прообраз) общечеловеческой универсальной символики, постоянно встречающийся в мифах, верованиях, видениях, литературе, искусстве. В таких прообразах реальное соединено с условным, обычное сливается с необычным. "Архетипы - базовые составляющие литературных произведений, в том числе Библии" [Л. 26, стр. 1274].

Метафора - слово или выражение, употребляемые в переносном смысле для обозначения других предметов, персонажей или явлений на основе их некоторого сходства с этим словом. В Откровении используются как общепринятые метафоры, так и новые, в том числе "резкие метафоры" (сводят понятия далеко отстоящие друг от друга), а также развёрнутые метафоры.

Аллегория, греч. "иносказание", - условная форма высказывания. Описываемый в аллегории образ означает нечто иное, чем он есть на самом деле. Возникла аллегория на почве мифологических представлений о мире в образах животных, растений, эпических персонажей, неодушевлённых объектов; образах, обретающих переносное значение.

Но библейские аллегории не абстрактны, они всегда основаны на характерных физических свойствах конкретных предметов или явлений. В аллегорическую форму пророческого языка Иоанн облёк НЕЧТО реальное, "То, что видишь, напиши в книгу ..." (1:11). Однако чрезвычайно трудное для понимания, тем более, буквального описания. Какими словами рассказать о том, чего не понимаешь?

Когда не хватает знаний или отсутствуют соответствующие понятия рассказчики прибегают к сравнениям, иносказаниям, метафорам; в древние времена ещё к традиционному зооморфизму или антропоморфизму. Когда неодушевлённые неизвестные объекты и явления природы наделялись свойствами зверей или человека.

Во-вторых, Иоанну открыты видения ДВУХ миров: физического (материального) и трансцендентного (Божьего). Последний мир, выходящий за пределы человеческого опыта, не подчиняется известным физическим законам, закономерностям времени, пространства, явлений природы. Поэтому в рассказах о нём невозможно избежать аллегорий, метафор, символов, аналогий, а также архетипов - основополагающих мифологических образов, знакомых современникам.

В-третьих, пророк всё воспринимал не физическим зрением, так как пребывал в особом состоянии (в Духе), что давало возможность видеть оба мира одновременно.

В-четвёртых, повествования Иоанна обычно не ограничиваются рамками одного мира, происходит постоянная смена места действия,- то земля, то небо. При этом видения небесные и земные нередко наслаиваются друг на друга. А персонажи являются синтезом соответствующих образов, т.е. соединением незнакомого небесного (или подземного) с земным знакомым.

В-пятых, обозреваемое тайновидцем открывалось ему в виде отдельных повторяемых событий без чёткой хронологической последовательности. По данной причине пророческие видения в книге часто не следуют одно за другим во времени или изложены в обратном порядке. Тем не менее, почти каждое из них имеет причинно-следственную связь; причина на небе, следствие на земле.

В-шестых, некоторые откровения, особенно астрономического характера, явлены пророку несколько раз, в различных ракурсах. Поэтому одно и то же событие или образ он повторяет дважды или трижды (в разных главах). Сначала излагая общий план, затем переходя к деталям.

В-седьмых, основные события, которым только предстоит совершиться, Иоанн видел как уже исполнившиеся. Он описывает их в категориях чуда, используя существовавшие термины, понятия, архетипы своего времени.

Комментарий