1. Теория эволюции

В научной и общеобразовательной среде основным учением возникновения жизни на Земле во всём её многообразии считается "Теория эволюции". Более правильно называть её гипотезой, т.е. предположением, требующим подтверждения, или умозрительным построением - рассуждение, не подтверждённое экспериментами, а не теорией - проверенная и подтверждённая научная идея.

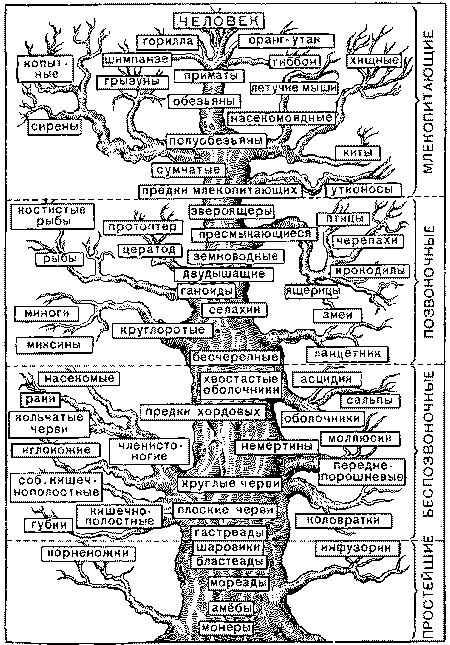

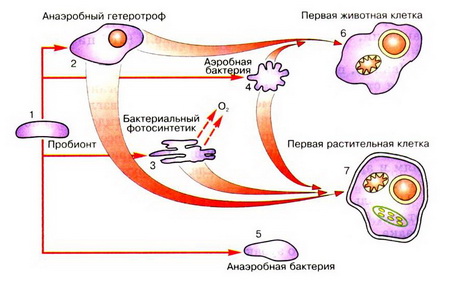

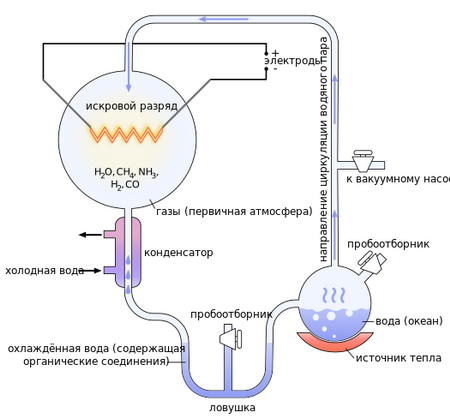

Фундаментом современных эволюционных воззрений является не доказанное предположение, из неорганической материи, случайным образом, возникла живая клетка. Из неё, в результате бесцельных хаотичных, но продолжительных процессов изменения, произошли ВСЕ живые существа, превращаясь из одних видов, родов, семейств, отрядов, классов, типов в другие.

Однако наличие общего предка очевидно лишь на уровне вида и рода, а как быть с другими уровнями таксономической иерархии? (в данной статье, речь не идёт о реально существующей биологической эволюции - т.н. "микроэволюции", т.е. появлении в популяции наследственных изменений, сохраняющихся в течение многих поколений).

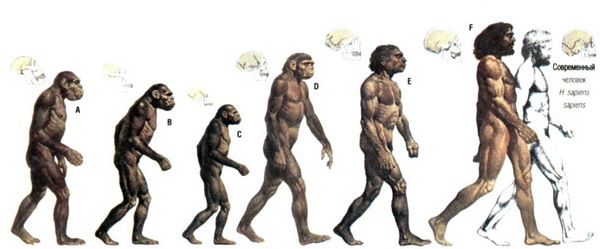

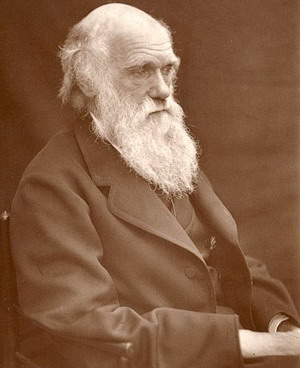

Французский естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк (1744-1829) первым сформулировал и создал общую теорию эволюции живой природы, но при его жизни она не получила признания. Однако идея была подхвачена и развита благодаря трудам семейства Дарвинов. Врача, натуралиста и поэта Эразма Дарвина (1731-1802), повторно предложившего идею эволюции в 1790-е годы (считал, что всё живое на земле развилось из микроскопических моллюсков) и, особенно, его внука-естествоиспытателя Чарльза Дарвина (1809-1882).

Чарльз Дарвин отверг существовавшую в его время ошибочную догму о неизменности всех видов животных и растений, её защищал один из его учителей Чарльз Лайель (1797-1875). Однако Дарвин впал в другую крайность, поверив в неограниченность изменчивости видов, объясняя принципом естественного отбора ВСЕ различия в строении и функционировании живой природы.

Свои воззрения он изложил в теперь знаменитой книге "О происхождении видов путём естественного отбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь", опубликованной в 1859 году. А также таких книгах как "Изменение домашних животных и культурных растений", "Происхождение человека и половой отбор" и других. Следует заметить, название некоторых его научных трудов не соответствует их содержанию.

"Происхождение видов" и "Происхождение человека", в лучшем случае, посвящены гипотезе развития организмов, но никак не их происхождения.

Гипотеза эволюции, её часто называют "Дарвиновской теорией" или дарвинизмом, возникла не на пустом месте. Ко времени Дарвина общепризнанной стала космологическая теория Эммануила Канта, с его моделью бесконечной в пространстве и во времени Вселенной, подчинённой законам механики, описанным Исааком Ньютоном.

Кроме того, английский учёный, точнее юрист Чарльз Лайель подтвердил так называемую Теорию униформизма, предложенную учёным 18 века Джейсоном Хаттоном (1726-1797).

Согласно их предположения, Земля образовалась в течение миллионов лет в результате медленных и постепенных процессов, которые происходят и сегодня. Ошибочный, по мнению современных учёных, вывод Лайель попытался обосновать в 3-х томах "Основы геологии", опубликованных в 1830-1833 годах.

Таким образом, был создан фундамент религии атеистов и натуралистов. В её рамках Чарльз Дарвин создал стройное здание антихристианского учения, так как атеизм, во многом, является следствием веры в эволюцию.

Опасность умозрительной эволюционной теории (кстати, что это за "теория", которая ничего не может предсказать?) заключается в том, что она отрицает конечный смысл жизни, не даёт оснований для этики и морали, в сущности, скрывая ответственность человека перед своим Творцом.

2. Рудиментарные органы

Согласно дарвиновской модели, развитие органического мира Земли от "плесени к человеку" осуществлялось в результате взаимодействия трёх основных факторов: естественного отбора, изменчивости и наследственности, т.е. передачей благоприятных изменений по наследству. Относительно последней причины, генетики во второй половине ХХ века полностью опровергли этот тезис Дарвина, доказав, что никакие приобретённые признаки не передаются по наследству.

По Дарвину, благодаря этим трём факторам, организмы, в процессе развития, постепенно накапливают всё новые приспособительные признаки, что в конечном итоге ведёт к образованию новых видов, родов, семейств, отрядов, классов, типов, отделов и царств. Однако, вопреки этой гипотезе, новые виды возникали внезапно, им не предшествовали длинные цепи промежуточных звеньев.

В поддержку гипотезы эволюции сразу же было предложено 2 аргумента: "рудиментарные органы" и "теория эмбриональной рекапитуляции".

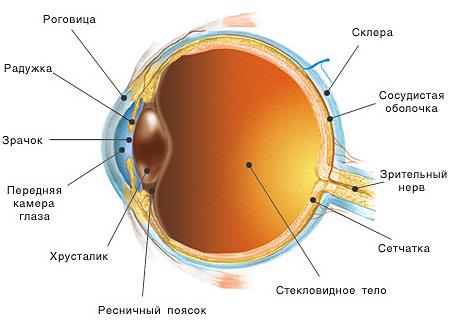

Так немецкий анатом Роберт Видерсгейм (1848-1932) в 1895 году составил список из более чем 100 человеческих рудиментов - органов, якобы утративших своё назначение в процессе его развития из низших форм , т.е. органов, которые человеку уже не нужны и их можно удалить.

Однако, по мере изучения рудиментов (например, аппендикса), учёные вычёркивали из списка орган за органом, пока не вычеркнули почти все.

Спустя 150 лет, физиологи не считают бесполезными человеческие органы, утратившие свои функции, полагая их рудиментами онтогенеза, а не филогенеза. Поэтому наличие рудиментарных органов не может служить доказательством гипотезы эволюции, согласно предсказаниям которой должны появляться новые нарождающиеся органы.

3. "Теория" эмбриональной рекапитуляции

Довольно скоро приказала долго жить и т.н. "Теория эмбриональной рекапитуляции", предложенная в 1868 году немецким зоологом и философом Эрнстом Геккелем (1834-1919) горячим сторонником и пропагандистом учения Дарвина, художником и ... большим фантазёром. Он утверждал, человеческий зародыш в своём развитии (онтогенез) последовательно проходит через стадии, подобные эмбрионам его предков, возникавшим в процессе эволюции (филогенез).

Гипотеза основывалась на видимом сходстве эмбрионов человека и специально подобранных "похожих" зародышей рыбы, саламандры, черепахи, курицы, кролика и человека на ранних стадиях их развития, а также наличием у человеческого эмбриона т.н. "жаберных щелей" и "хвоста".

На самом деле, никаких жаберных щелей и хвостов у человеческих эмбрионов нет. А отобранные им образцы относились не к ранним стадиям развития, когда эмбрионы совсем не похожи, а к возрасту 4-х недель, после чего, это некоторое сходство опять теряется.

Кроме того, оказалось, что Геккель, не имея достаточных доказательств, сфабриковал их, т.е. подделал иллюстрации, чтобы усилить сходство эмбрионов человека с другими зародышами. За такую подделку учёный совет университета г. Иены обвинил профессора виновным в научном мошенничестве, а его гипотезу несостоятельной. Геккель вынужден был уйти в отставку.

Факт фальсификации подтверждён группой современных учёных, путём тщательного сопоставления рисунков Геккеля с современными фотографиями эмбрионов тех же животных на тех же стадиях развития. В 1997 году в журнале "Anatomy and Embryology" опубликована статья на эту тему. Рисунки Геккеля были названы фальсифицированными и в обзоре по материалам этой статьи в журнале «Science». В научной статье 2003 года эти иллюстрации названы вводящими в заблуждение. Учёный Josiah Batten приводит цитаты Геккеля и делает вывод, большая часть рисунков и схем содержат ошибки.

Подробный рассказ об обмане, к которому прибег Геккель опубликован в журнале «Creation» (R.Grigg, «Fraud Rediscovered,» Creation 20(2)A9 51,1998; а также R.Grigg «Ernst Hacckel: evangelist for evolution and apostle of deceit,» Creation 18(2):33 36. 1996), где речь идёт о других подделках Геккеля.

Но, до сих пор, в некоторых учебниках упорно приводятся поддельные картинки эмбрионов Геккеля, якобы подтверждающие теорию (?) рекапитуляции ("эмбрионального повторения"), давно отвергнутую учёными-эмбриологами, в том числе, большинством биологов-эволюционистов.

Таким образом, гипотеза "общих путей развития", основанная на, якобы, гомологическом сходстве разных эмбриональных форм, оказалась неверной. Как и более современная гипотеза о "сходстве генов", когда сходные гомологические признаки определяются сходными генами. Имеется множество случаев, когда схожие гены, вызывают совершенно разные признаки. изменчивости и наследственности.

4. Роль отбора и мутаций в эволюции

Несостоятельность вышеуказанных аргументов в поддержку эволюционной модели, выяснилась со временем, но ещё при создании учения Дарвин так и не сумел привести убедительных доказательств его истинности. Более того, он считал, что ВСЕ изменения в строении и функционировании животных и растений обусловлены принципами естественного отбора, изменчивости и наследственности.

В современной Синтетической теории эволюции эти ошибки исправлены путём добавления иных факторов: репродуктивной изоляции, мутаций, рекомбинации или дупликации генов, генетического дрейфа и прочее.

Таким образом, естественный отбор (гипотеза Уоллеса и Дарвина), изменчивость, репродуктивная изоляция и генетические преобразования (мнение неодарвинистов) приводят к микроэволюционным изменениям организмов, т.е. адаптации.

Однако на этом основании нельзя утверждать, что в природе когда-то существовала макроэволюция - процесс формирования крупных систематических единиц (надвидовых таксонов): семейств, отрядов, классов, типов, отделов.

Микроэволюция не порождает новую генетическую информацию и не совершенствует старую, что необходимо для процесса макроэволюции. Да, естественный отбор может закреплять генетические изменения в конкретной популяции, однако он не является механизмом для возникновения изменений, т.е. не даёт новую информацию.

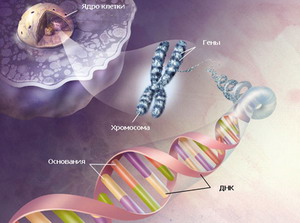

Касательно мутаций , точечных, хромосомных и геномных, т.е. внезапно возникающих стойких изменений наследственных структур (ошибок при репликации ДНК), некоторые учёные даже микроэволюцию, как следствие мутаций, ставят под сомнение.

Мутации не могут быть двигателем эволюции, на основании научно доказанного факта-, большинство мутаций происходит в тех 98% ДНК, которые не являются кодирующими белок генами.

В оставшихся 2% ДНК, кодирующих белок, - 99,99 % всех мутаций являются нейтральными либо дают отклонения от нормы, уродства и даже летальный исход. Так в геноме человека уже найдено свыше 5 000 рекуррентных мутаций и все они бесполезные.

Мутации, в основном, эффективно уничтожают организмы, а не творят их, поэтому большая часть генов-мутантов исчезает из генофонда, вопреки эволюционной гипотезе.

На одну полезную мутацию, т.е. повышающую репродуктивность особи, приходятся тысячи вредных! Чтобы снизить такое чудовищное количество бесполезных мутаций, эволюционисты используют такие термины, как "слабоположительные" и "нейтральные" мутации. В таком случае, процент вредных отклонений искусственно занижается.

Однако, для эволюционных изменений, необходима не одна, а МНОЖЕСТВО одновременных положительных, а не нейтральных мутаций в организме, чтобы произошло полезное образование хотя бы одного нового органа или системы.

В настоящее время, животный и растительный мир содержит только часть первоначальной информации, полученной при творении, постепенно деградируя из-за накопления вредных мутаций.

Комментарий