Перечень фактов трудно объяснимых в рамках представлени о длительной эволюции (собраны российскими учеными А.Лунным и И.Рухленко).

1. Знаменитые оригинальные сосуды, клетки и белки, обнаруженные в костях динозавров. Были обнаружены Мари Швейцер сначала в костях тираннозавра (предполагаемый возраст 65 млн. лет), а затем в костях гадрозавра (предполагаемый возраст 80 млн. лет). Анализ стабильности коллагена (который входил в число найденных белков) показывает, что коллаген может сохраняться в точке замерзания не более 2.7 млн. лет, при 10 градусах Цельсия не более 180 тыс. лет, а при 20 градусах Цельсия не более 15 тыс. лет. Кости были найдены в одном из южных штатов США, где средняя летняя температура 17-20 градусов.

2. Обнаружение в костях игуанодона (предполагаемый возраст 120 млн. лет) белка остеокальцина.

3. Обнаружение белков в костях мозазавра (предполагаемый возраст 70 млн. лет). Проведенный радиоуглеродный анализ показал возраст этих костей (мозазавра) 24600 лет (что было объяснено загрязнением)

4. Выделение ДНК из ископаемой хвои метасеквойи с острова Аксель-Хейберг (предположительный возраст 50-55 млн. лет) была выделена ДНК и проанализирована на сходство с ДНК современной метасеквойи. ДНК древней метасеквойи имела на удивление мало отличий от ДНК современной метасеквойи.Это исследование удивительно вдвойне, т.к. экспериментально установлено, что «ДНК не может сохраняться миллионы лет». Австралийские ученые определили период полураспада ДНК - 521 год. Полное разложение ДНК по самым оптимистичным прогнозам происходит за 6,3 миллиона лет. Более необъяснимым фактом является само обнаружение ДНК столь древнего возраста.

5. Обнаружение ископаемые аминокислоты и другая органика. Например, остатки органических пигментов в коже ящерицы возрастом 50 млн. лет и «чернила» в чернильной железе ископаемого кальмара (предполагаемый возраст 150 млн. лет) и др.

6. Обнаружение ископаемой ДНК бактерий c предполагаемым возрастом в сотни миллионов лет. Здесь обсуждается ДНК "палео-бактерий" с предполагаемым возрастом 23, 121 и 419 (!) млн. лет.Поскольку точно известно, что «ДНК не может сохраняться миллионы лет», то делается предположение, что эти бактерии как-то умудрились просидеть в живом (!) состоянии в изолированном участке соли все эти 419 млн. лет! Подобное предположение выглядит гораздо фантастичней предположения о молодом возрасте Земли.

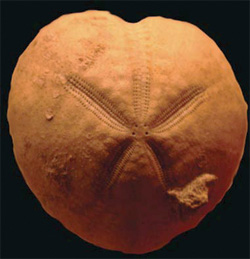

7. Обнаружение множества «живых ископаемых» - таких таксонов, которые практически не изменились за десятки и даже сотни миллионов лет. Особый интерес представляют биологические ВИДЫ, которые вообще не изменились. Самым одиозным примером в этом отношении является щитень летний, который морфологически вообще не изменился за предполагаемые 230 млн. лет, несмотря на мутации, дрейф генов, популяционные волны, изоляции и естественный отбор. Имеются и другие поразительные примеры отсутствия какой-либо эволюции у биологического вида на протяжении многих миллионов лет.

8. Обнаружение (в результате 14-летних исследований) доктором Карлом Вернером в одних слоях с костями динозавров представителей всех ныне существующих семейств и млекопитающих, и растений. Среди них: млекопитающих - 432 вида (100 полных скелетов) вплоть до бобров и приматов ; птиц - попугаи, совы, утки, гагары, альбатросы, бакланы, кулики, пингвины; змей типа современных; растений - типа цветковых, тополя и др. (отсутствовали только скелеты крупных млекопитающих и человека)

9. Некоторые факты из биогеографии. Трудно объяснимы феномены Капского флористического царства и Голантарктического царства. Несмотря на то что территории, входящие в состав Голантарктического царства, значительно удалены друг от друга колоссальными морскими пространствами (например, как о-ва Хуан-Фернандес и Огненная Земля отделены от Новой Зеландии и о. Лорд-Хау), в составе их флоры имеется много общих родов и близких и даже идентичных видов, общих двум или более отделенным областям. Флора родственная несмотря на предположительно-произошедшее разделение общей суши, как минимум, 50 млн. лет назад. Необъяснимо, как все эти общие роды и даже виды (!) могли изолированно существовать, не меняясь все эти 50 млн. лет?

10. Факты биологически нецелесообразных признаков, наблюдаемые в живой природе. Хвост павлина, клюв тукана, бабочки белянки, программа самоуничтожения лососей и др. признаки (см. работы И.Рухленко) необъяснимы с точки зрения естественного отбора (выживания наиболее приспособленных) и могут быть иначе разумно объяснены только через Сотворение, что признает даже главный оппонент Ильи*.

(* "В одном я с креационистами согласен. Если павлиний хвост не был создан половым отбором, то единственное разумное объяснение, которое нам тогда останется - Божественное сотворение. Потому что вариант "случайность" тут точно не катит". (с) ведущий палеонтолог-эволюционист А.Марков )

Добавим еще пять фактов от профессора Михаила Шермана, которые трудно объяснить в рамках дарвиновской концепции эволюции.

11. Отсутствие корреляции между количеством генов и сложностью организма. Основные характеристики организмов кодируются в их геномах. Концепция Дарвина о постепенном накоплении организмами уровня сложности непременно должна была бы проявляться в том, что у организмов различной сложности должны были бы быть соответствующие различия в сложности геномов. Однако, результаты геномных исследований разных типов животных оказались совершенно неожиданными. Оказалось, что геномы различных многоклеточных организмов, от плоских червей и до человека, находящиеся на гигантском эволюционном расстоянии, содержат весьма сходное количество генов (примерно 17 тыс. у червя, 14 тыс. у мухи и 22 тыс. у человека.

12. Аналогичные системы органов у хордовых и у членистоногих функционально управляются одинаково. Чего не могло бы быть, так как построение эволюционного древа по данным зоологии точно предполагает, что существуют, по крайней мере, две основных ветки эволюции, одна первичноротые организмы, заканчивающаяся членистоногими, и другая вторичноротые организмы, заканчивающаяся хордовыми и человеком; при этом утверждается, что эти ветки разошлись примерно на уровне очень примитивных червей. Функционально сходные крылья насекомых и птиц (появившиеся, в соответствии с концепцией Дарвина, совершенно независимо друг от друга, и каждая в рамках процесса случайных мутаций и накопления мелких выгодных изменений и не имеющие поэтому никаких эволюционных связей между собой) контролируется одинаковыми способами хотя при этом у их общего предка, червей, не было вообще никаких крыльев и механизма управления ими.

13. Практически один и тот же ген Pax6, включающий развитие глаза у хордовых и членистоногих. По теории Дарвина глаза у хордовых и глаза у членистоногих возникли совершенно независимо друг от друга через накопления случайных мутаций. Тем не менее В эксперименте слепым мухам (членистоногим) с мутацией в этом гене внедрили в ногу аналогичный ген-выключатель, ответственный за развитие глаза у мышей (хордовых), в результате чего мышиный ген-выключатель вызвал у мухи на ноге (в месте внедрения гена) развитие нормального глаза мухи. Необходимо отметить, что глаза млекопитающих во многом принципиально отличны от глаз мух. Но при этом оказалось, что программы развития этих морфологически отличных, но функционально сходных органов, включаются одним и тем же способом! Трудно представить себе, как вообще можно было бы объяснить этот факт в рамках концепции дарвинизма.

14. Обучаемость человека речи и птиц пению в обоих случаях зависит от одного и того же гена FoxP2. Еще один интересный случай аналогичной генной регуляции функционально сходных структур у двух разных эволюционных веток организмов мы можем видеть на примере механизма формирования речи человека и механизма обучения птиц пению. Нейробиологи обнаружили, что один и тот же ген FoxP2 является ключевым компонентом как певческих способностей у птиц, так и формирования речи у человека. Особенность (и подобие) человеческой речи и пения птиц состоит в том, что обе эти функции обучаемы (т.е. человек не рождается уже умеющим говорить, он учится этому от других людей в процессе взросления, и также птицы учатся петь одна у другой) и оказалось, что эта обучаемость в обоих случаях зависит от гена FoxP2 (и если он поврежден, то данная особь не обучаема). Интересно отметить, что ген FoxP2 имеется не только у человека и птиц, но он был найден и у многих других животных, включая, например, даже таких молчунов, как крокодилы. Однако у поющих птиц и у человека этот ген активно включается в определенной зоне мозга, зоне Брока, в то время как у неговорящих и непоющих животных этот ген хотя и имеется, но в зоне Брока не функционирует. И еще раз отметим, что ни у общих предков, ни даже у близких видов, никакой похожей функции не существует.

15. Последовательность Hox-генов на хромосоме выстроена в порядке развития сегментов, которые они кодируют. Hox-гены отвечают за основные программы развития организма. Исследования показали, что последовательность Hox-генов на хромосоме в точности соответствует порядку развития сегментов, которые они кодируют (т.е. они выстроены на хромосоме в точном порядке «от головы до хвоста» животного). Такая система расположения генов в хромосоме никак не объясняется концепцией Дарвина, в представлении которой различные элементы возникали в случайной последовательности. Более того, эта последовательность не следует ни из каких известных соображений строения хромосом и генетики вообще. С другой стороны, соответствие порядка «записей в хромосоме» функциональным свойствам генов и порядку кодируемых ими органов наводит на мысль о заранее задуманном точном плане организма плане, которого можно было бы ожидать от инженера, заранее чертящего план будущего дома.

1. Знаменитые оригинальные сосуды, клетки и белки, обнаруженные в костях динозавров. Были обнаружены Мари Швейцер сначала в костях тираннозавра (предполагаемый возраст 65 млн. лет), а затем в костях гадрозавра (предполагаемый возраст 80 млн. лет). Анализ стабильности коллагена (который входил в число найденных белков) показывает, что коллаген может сохраняться в точке замерзания не более 2.7 млн. лет, при 10 градусах Цельсия не более 180 тыс. лет, а при 20 градусах Цельсия не более 15 тыс. лет. Кости были найдены в одном из южных штатов США, где средняя летняя температура 17-20 градусов.

2. Обнаружение в костях игуанодона (предполагаемый возраст 120 млн. лет) белка остеокальцина.

3. Обнаружение белков в костях мозазавра (предполагаемый возраст 70 млн. лет). Проведенный радиоуглеродный анализ показал возраст этих костей (мозазавра) 24600 лет (что было объяснено загрязнением)

4. Выделение ДНК из ископаемой хвои метасеквойи с острова Аксель-Хейберг (предположительный возраст 50-55 млн. лет) была выделена ДНК и проанализирована на сходство с ДНК современной метасеквойи. ДНК древней метасеквойи имела на удивление мало отличий от ДНК современной метасеквойи.Это исследование удивительно вдвойне, т.к. экспериментально установлено, что «ДНК не может сохраняться миллионы лет». Австралийские ученые определили период полураспада ДНК - 521 год. Полное разложение ДНК по самым оптимистичным прогнозам происходит за 6,3 миллиона лет. Более необъяснимым фактом является само обнаружение ДНК столь древнего возраста.

5. Обнаружение ископаемые аминокислоты и другая органика. Например, остатки органических пигментов в коже ящерицы возрастом 50 млн. лет и «чернила» в чернильной железе ископаемого кальмара (предполагаемый возраст 150 млн. лет) и др.

6. Обнаружение ископаемой ДНК бактерий c предполагаемым возрастом в сотни миллионов лет. Здесь обсуждается ДНК "палео-бактерий" с предполагаемым возрастом 23, 121 и 419 (!) млн. лет.Поскольку точно известно, что «ДНК не может сохраняться миллионы лет», то делается предположение, что эти бактерии как-то умудрились просидеть в живом (!) состоянии в изолированном участке соли все эти 419 млн. лет! Подобное предположение выглядит гораздо фантастичней предположения о молодом возрасте Земли.

7. Обнаружение множества «живых ископаемых» - таких таксонов, которые практически не изменились за десятки и даже сотни миллионов лет. Особый интерес представляют биологические ВИДЫ, которые вообще не изменились. Самым одиозным примером в этом отношении является щитень летний, который морфологически вообще не изменился за предполагаемые 230 млн. лет, несмотря на мутации, дрейф генов, популяционные волны, изоляции и естественный отбор. Имеются и другие поразительные примеры отсутствия какой-либо эволюции у биологического вида на протяжении многих миллионов лет.

8. Обнаружение (в результате 14-летних исследований) доктором Карлом Вернером в одних слоях с костями динозавров представителей всех ныне существующих семейств и млекопитающих, и растений. Среди них: млекопитающих - 432 вида (100 полных скелетов) вплоть до бобров и приматов ; птиц - попугаи, совы, утки, гагары, альбатросы, бакланы, кулики, пингвины; змей типа современных; растений - типа цветковых, тополя и др. (отсутствовали только скелеты крупных млекопитающих и человека)

9. Некоторые факты из биогеографии. Трудно объяснимы феномены Капского флористического царства и Голантарктического царства. Несмотря на то что территории, входящие в состав Голантарктического царства, значительно удалены друг от друга колоссальными морскими пространствами (например, как о-ва Хуан-Фернандес и Огненная Земля отделены от Новой Зеландии и о. Лорд-Хау), в составе их флоры имеется много общих родов и близких и даже идентичных видов, общих двум или более отделенным областям. Флора родственная несмотря на предположительно-произошедшее разделение общей суши, как минимум, 50 млн. лет назад. Необъяснимо, как все эти общие роды и даже виды (!) могли изолированно существовать, не меняясь все эти 50 млн. лет?

10. Факты биологически нецелесообразных признаков, наблюдаемые в живой природе. Хвост павлина, клюв тукана, бабочки белянки, программа самоуничтожения лососей и др. признаки (см. работы И.Рухленко) необъяснимы с точки зрения естественного отбора (выживания наиболее приспособленных) и могут быть иначе разумно объяснены только через Сотворение, что признает даже главный оппонент Ильи*.

(* "В одном я с креационистами согласен. Если павлиний хвост не был создан половым отбором, то единственное разумное объяснение, которое нам тогда останется - Божественное сотворение. Потому что вариант "случайность" тут точно не катит". (с) ведущий палеонтолог-эволюционист А.Марков )

Добавим еще пять фактов от профессора Михаила Шермана, которые трудно объяснить в рамках дарвиновской концепции эволюции.

11. Отсутствие корреляции между количеством генов и сложностью организма. Основные характеристики организмов кодируются в их геномах. Концепция Дарвина о постепенном накоплении организмами уровня сложности непременно должна была бы проявляться в том, что у организмов различной сложности должны были бы быть соответствующие различия в сложности геномов. Однако, результаты геномных исследований разных типов животных оказались совершенно неожиданными. Оказалось, что геномы различных многоклеточных организмов, от плоских червей и до человека, находящиеся на гигантском эволюционном расстоянии, содержат весьма сходное количество генов (примерно 17 тыс. у червя, 14 тыс. у мухи и 22 тыс. у человека.

12. Аналогичные системы органов у хордовых и у членистоногих функционально управляются одинаково. Чего не могло бы быть, так как построение эволюционного древа по данным зоологии точно предполагает, что существуют, по крайней мере, две основных ветки эволюции, одна первичноротые организмы, заканчивающаяся членистоногими, и другая вторичноротые организмы, заканчивающаяся хордовыми и человеком; при этом утверждается, что эти ветки разошлись примерно на уровне очень примитивных червей. Функционально сходные крылья насекомых и птиц (появившиеся, в соответствии с концепцией Дарвина, совершенно независимо друг от друга, и каждая в рамках процесса случайных мутаций и накопления мелких выгодных изменений и не имеющие поэтому никаких эволюционных связей между собой) контролируется одинаковыми способами хотя при этом у их общего предка, червей, не было вообще никаких крыльев и механизма управления ими.

13. Практически один и тот же ген Pax6, включающий развитие глаза у хордовых и членистоногих. По теории Дарвина глаза у хордовых и глаза у членистоногих возникли совершенно независимо друг от друга через накопления случайных мутаций. Тем не менее В эксперименте слепым мухам (членистоногим) с мутацией в этом гене внедрили в ногу аналогичный ген-выключатель, ответственный за развитие глаза у мышей (хордовых), в результате чего мышиный ген-выключатель вызвал у мухи на ноге (в месте внедрения гена) развитие нормального глаза мухи. Необходимо отметить, что глаза млекопитающих во многом принципиально отличны от глаз мух. Но при этом оказалось, что программы развития этих морфологически отличных, но функционально сходных органов, включаются одним и тем же способом! Трудно представить себе, как вообще можно было бы объяснить этот факт в рамках концепции дарвинизма.

14. Обучаемость человека речи и птиц пению в обоих случаях зависит от одного и того же гена FoxP2. Еще один интересный случай аналогичной генной регуляции функционально сходных структур у двух разных эволюционных веток организмов мы можем видеть на примере механизма формирования речи человека и механизма обучения птиц пению. Нейробиологи обнаружили, что один и тот же ген FoxP2 является ключевым компонентом как певческих способностей у птиц, так и формирования речи у человека. Особенность (и подобие) человеческой речи и пения птиц состоит в том, что обе эти функции обучаемы (т.е. человек не рождается уже умеющим говорить, он учится этому от других людей в процессе взросления, и также птицы учатся петь одна у другой) и оказалось, что эта обучаемость в обоих случаях зависит от гена FoxP2 (и если он поврежден, то данная особь не обучаема). Интересно отметить, что ген FoxP2 имеется не только у человека и птиц, но он был найден и у многих других животных, включая, например, даже таких молчунов, как крокодилы. Однако у поющих птиц и у человека этот ген активно включается в определенной зоне мозга, зоне Брока, в то время как у неговорящих и непоющих животных этот ген хотя и имеется, но в зоне Брока не функционирует. И еще раз отметим, что ни у общих предков, ни даже у близких видов, никакой похожей функции не существует.

15. Последовательность Hox-генов на хромосоме выстроена в порядке развития сегментов, которые они кодируют. Hox-гены отвечают за основные программы развития организма. Исследования показали, что последовательность Hox-генов на хромосоме в точности соответствует порядку развития сегментов, которые они кодируют (т.е. они выстроены на хромосоме в точном порядке «от головы до хвоста» животного). Такая система расположения генов в хромосоме никак не объясняется концепцией Дарвина, в представлении которой различные элементы возникали в случайной последовательности. Более того, эта последовательность не следует ни из каких известных соображений строения хромосом и генетики вообще. С другой стороны, соответствие порядка «записей в хромосоме» функциональным свойствам генов и порядку кодируемых ими органов наводит на мысль о заранее задуманном точном плане организма плане, которого можно было бы ожидать от инженера, заранее чертящего план будущего дома.

Комментарий