Итак, алтарная апсида охватывает Престол, на котором совершается Евхаристия (преломляется хлеб с молитвой в воспоминание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа), но не замыкает его.

Она открыта в основное пространство храма - Собрание народа Божия.

Цель Евхаристии не в том лишь, чтобы Телом Христовым стал хлеб, но чтобы им стало причащающееся этого Хлеба Собрание.

Поэтому и росписи апсиды не самодостаточны - они продолжаются в росписях основного храмового пространства, в первую очередь тех, которые как бы обрамляют апсиду - на триумфальной арке, восточных столбах и парусах, наконец, в куполе, который в крестово-купольных храмах находится в непосредственной близости от алтаря и, как правило, составляет единый ансамбль изображений с конхой апсиды, что видно даже по фотографии, с которой мы начали рассказ (хотя на ней, к сожалению, виден только низ светового барабана - что и ввело в заблуждение моего тёзку...)

О них, применительно к Киевской Софии мы и поговорим.

Прежде всего следует обратить внимание на передние столбы храма, на которых изображена - через всю ширину центральной части - сцена Благовещения, являющаяся контрапунктом организации храмового пространства и по вертикали, и по горизонтали.

По высоте Гавриил и Богородица как бы связывают регистры апсиды с изображением Причащения апостолов и Оранты, подчёркивая их тематическо-богословскую связь, о которой говорилось в прошлом сообщении.

Но ещё захватывающее эта идея выражена по горизонтали: Евхаристическое Собрание оказывается пространством диалога между Ангелом и Марией (реплики которого также написаны по-гречески на соответствующих столбах возле каждой фигуры).

Этот диалог Церковь и Писание считают моментом начала воплощение Христа.

И это же вопллощение продолжается здесь и теперь в Евхаристическом Собрании, становящемся Телом Христовым, между изображениями Ангела и Марии, в пространстве их диалога.

Эту же гениальную наглядность, с которой выражена данная богословская идея, мы можем видеть в любом храме, где образ Благовещения написан на створках Царских (Святых) врат иконостаса.

В закрытом виде - икона Воплощения Христа, в открытом - само продолжающееся Воплощение, сама реальность, происходящее между изображениями Гавриила и Богородицы, в образовавшемся пространстве их диалога.

Как и в прошлой записи, поднимаемся выше.

К тому, что изображено над Орантой, продолжающей смущать @олега колыванова.

Прежде всего, это опоясывающий арку апсиды греческий текст Пс.45:6 - "Бог посреди неё (града Божия); она не поколеблется: Бог поможет ей с раннего утра" (город по-еврейски женского рода, и в греческом переводе здесь также женский род).

Здесь сложное, но нерасчленённое для христианского сознания единство древнего Иерусалима, Марии, буквально принявшей в себя огонь поядающий, Церкви, Нового горнего Иерусалима, который есть матерь всем нам, и, наконец, буквального средневекового города, в котором стоит собор, нуждающегося в защите от врагов и уповающего на Бога.

Собственно, главное чудо, связываемое с этим образом - то, что во всех многократных разрушениях Киева и храма врагами со всех сторон света восточная стена с ним оставалась невредимой (благодаря чему мы и можем сейчас рассуждать о древних мозаиках).

Обетование в псалме и акафистное именование "Нерушимая стена" исполнялись с пророческой наглядностью.

Город восстанавливался из руин, жизнь возрождалась, Богородица продолжала возносить в молитве руки, символизируя молитву народа Божия.

"Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе Моём".

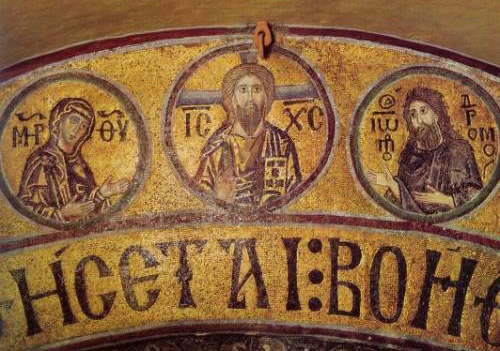

Выше над надписью в арке апсиды в трёх медальонах, как венец над головой Богородицы - Деисис (моление).

Богородица и Иоанн Креститель склоняются перед Христом.

Именно в таком - оглавном или оплечном виде - этот сюжет стал, пожалуй, первым после изображения креста Господня мотивом иконостасов, когда они ещё не были иконостасами, в доиконоборческий период (был также получивший не столь широкое дальнейшее развитие вариант деисиса со склонёнными ангелами Гавриилом и Михаилом по бокам либо Отрока Эммануила, либо Богородицы - в обеих случаях здесь аллюзия на Евр.1:6 и 1Петр.1:12).

Сперва рельефной резьбой на самом архитраве алтарной преграды:

а позднее, уже после иконоборческой смуты - над ним:

Столетиями спустя после строительства Киевской Софии войдут в практику более высокие образа деисиса, с поясными и ростовыми фигурами, затем по сторонам от Марии и Иоанна Крестителя по всей длине архитрава (темполна, или как будет звучать этот термин на Руси на местный манер, тябла) появятся в том же молитвенном поклоне архангелы Гавриил и Михаил, апостолы и святители (епископы), как бы дублируя таким образом ряд "Литургии святых отцов" в самой апсиде (который, впрочем, к тому времени станет, как правило, невидим для молящихся вне алтаря, закрытый иконами местного ряда иконостаса).

Так сформируется деисусный ряд - первое, что сегодня бросается нам в глаза в иконостасе любого православного храма.

В Киевской Софии, однако, Деисис вынесен гораздо выше - на алтарную арку, венчая таким образом изображённую в конхе Богородицу.

Христос - Её Глава, Её Спаситель.

В самом деисисе Она "кланяется Иисусу как и должно быть", по словам @олега колыванова.

Поднимая взгляд ещё выше, видим ещё один медальон с изображением Христа, чуть крупнее.

На этот раз Он в образе Первосвященника, незримо предстоятельствующего на совершаемом богослужении.

Обычно на современных иконах Христа-Первосвященника Его служение подчёркивается епископским облачением - как в иконостасе, приведенном выше для примера изображения Благовещения на Царских вратах (впрочем, там епископское объединено, как и положено, с царским).

Здесь же Он изображён в обычном красно-синем ("водою и кровью") гиматии, а служение подчёркнуто короткой стрижкой с выбритым гуменцем, которую носили тогдашние священники.

Как и в образе Причащения апостолов здесь символическое доминирует над историческим, подчёркивая неразрывную органическую связь тысячелетней древности с современностью.

Да не подумает никто из невежд, что здесь служит и благовествует ("коза" - античный жест оратора и проповедника) кто-то другой, что всё это окружающее благолепие вообще имеет смысл без Него.

Итак, по вертикали над головой Богородицы, как Глава Ей, Христос изображён трижды, постепенно увеличиваясь и в третьей итерации становясь соразмерным Ей, так что нашему любителю циклопов, введённому в заблуждение маленькой фотографией и ракурсом, в самом соборе просто не к чему было бы придраться. Но это третье изображение, в куполе, мы рассмотрим уже в следующей записи, где поговорим также вообще о комплексе "апсида + купол" в иеротопии православного храма.

Комментарий