вот подробности не успеха создания ракеты МБР в СССР, на основе ракеты Р-3

Проект Р-3 был основан на новом двигателе — РД-110 — тягой 120 тонн, разработанном в бюро ОКБ-456 Валентина Глушко. ( 28 ) Однако разработка двигателя столкнулась с проблемами, когда в 1950-51 годах огневые испытания показали, что большая камера сгорания двигателя не выдерживает внутреннего давления и температур. Глушко решил проблему концептуально. Поскольку все старались избегать множественных двигателей из-за повышенного риска отказа турбонасоса, он решил размножать только камеры сгорания, питая их с помощью одного мощного турбонасоса. Такой подход позволял достичь большей тяги при относительно небольших камерах сгорания и без дополнительных насосов. В то же время прогресс Глушко в разработке двигателя вызвал у Королева серьезные сомнения в практической ценности конфигурации Р-3. Размеры и вес ракеты диктовались в первую очередь количеством топлива, необходимым для дальности полета в 3000 километров, что казалось слишком большим для практического военного использования. Однако с реализацией второго этапа дальность полета аппарата легко превысит 3000 км.

В 1951 году, сразу после успешной защиты проекта перед государственной комиссией, Королев предложил отменить Р-3 и заняться еще более амбициозным проектом многоступенчатой межконтинентальной ракеты, основанной на концепции многокамерного двигателя. ( 11 ) Как сообщается, это предложение было встречено не без разногласий в правительстве. ( 28 ) В результате министр вооружений Устинов создал комиссию во главе со своим заместителем Константином Рудневым. В конце концов, Королеву удалось убедить правительство, что Р-3 слишком громоздка и неэффективна в данной конфигурации, в то время как гораздо более мощная ракета становилась осуществимой. Проект Р-3 был отменен около 1952 года. ( 7 ) Проект первой МБР получил зеленый свет около 1954 года.

Хотя Р-3 так и не покинул чертежную доску, проект оказал долгосрочное влияние на советскую ракетную технику. Он бросил вызов российским конструкторам с новым уровнем технической сложности и подготовил беспрецедентное расширение советской ракетной промышленности, которая вскоре была использована в полную силу для разработки первой МБР . По иронии судьбы, проект Р-3 был последним, на который оказало влияние немецкое проектирование с острова Городомля.

В 1951 году, сразу после успешной защиты проекта перед государственной комиссией, Королев предложил отменить Р-3 и заняться еще более амбициозным проектом многоступенчатой межконтинентальной ракеты, основанной на концепции многокамерного двигателя. ( 11 ) Как сообщается, это предложение было встречено не без разногласий в правительстве. ( 28 ) В результате министр вооружений Устинов создал комиссию во главе со своим заместителем Константином Рудневым. В конце концов, Королеву удалось убедить правительство, что Р-3 слишком громоздка и неэффективна в данной конфигурации, в то время как гораздо более мощная ракета становилась осуществимой. Проект Р-3 был отменен около 1952 года. ( 7 ) Проект первой МБР получил зеленый свет около 1954 года.

Хотя Р-3 так и не покинул чертежную доску, проект оказал долгосрочное влияние на советскую ракетную технику. Он бросил вызов российским конструкторам с новым уровнем технической сложности и подготовил беспрецедентное расширение советской ракетной промышленности, которая вскоре была использована в полную силу для разработки первой МБР . По иронии судьбы, проект Р-3 был последним, на который оказало влияние немецкое проектирование с острова Городомля.

то же время Совет увидел беспрецедентную сложность, с которой столкнулись конструкторы Р-3, и, как следствие, рекомендовал разработку экспериментальной ракеты Р-3А, как еще одного промежуточного шага к Р-3. Унаследовав размеры меньшей ракеты Р-2 , Р-3А должна была проверить некоторые из концепций, предложенных для Р-3, в первую очередь, совершенно новый 40-тонный двигатель. Этот двигатель, по-видимому, был разработан конструкторским бюро Исаева в Загорске. ( 28 ) Ракета Р-3А с сухой массой четыре тонны и заправленной массой 23,4 тонны могла иметь дальность935 км. ( 52 ) Первый испытательный полет ракеты Р-3А был запланирован на октябрь 1951 года.

Однако вскоре после начала разработки Р-3А в НИИ-88 появились более радикальные планы, которые позволили бы использовать больше идей из проекта Р-3 при проектировании новой баллистической ракеты. К октябрю 1951 года был подготовлен проект Р-5, предусматривавший разработку ракеты с дальностью полета 1200 км. Внешне Р-5 напоминала «худую» Р-3.

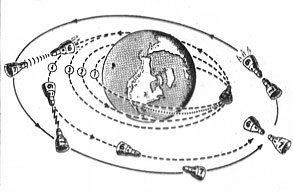

Энтузиасты космических полетов в узком кругу лиц, осведомленных о разработках НИИ-88, рассматривали Р-3 как свою собственную «повестку дня». Из советских источников ( 11 ) ясно, что еще в 1951 году надежды на запуск искусственного спутника возлагались на проект Р-3. Двухступенчатый ускоритель представлялся как «пакет» из трех ракет на базе Р-3, собранных в параллельной конфигурации.

но в СССР смогли создать максимум 0.4 Мн тяги в одной камере, и при 4 камерах в каждой камере тяга лишь 0.2Мн .

и когда добавляли новую ракету в пакет сложность сборки возрастала, поэтому максимальный груз был меньше.

и в ракете Р-7 5 ракет в пакете с тягой примерно 0.8 Мн каждая, но грузобозьемность падала в 3 раза.

В итоге она вырастана в 5/3 раза , 1.7 раз

но возрастала

И в итоге Р-7 могла вывести до 1.3 тонны на НОО, как и ракета Атлас.

то есть это возможность ракеты СССР Спутник.

однако, в перспективе ее мощность при более качественной сборке приблизится к расчетной, 3.5-4 тонны.

а если добавить еще тандемную ступень то до 5-7 тонн.

что и стало в ракете Луна, потом Союз

Комментарий