А что есть это общество во все времена, чтобы упиваться какой-то особой признанной почётной нишей в нём?

По Писанию это общество тех, кто мертвы по преступлениям своим. Так в чём соль признания общества мертвецов?

Вы хоть борщ варите, хоть страной управляйте общество вас будет почитать только до той черты до которой вы ему выгодны, оно мертво и не любит вас. Оно вами просто питается. Причём прошу заметить общество женщин наиболее прожорливо. Я всегда предпочитала работать в мужском коллективе.

Талант какой-либо вам дан или не дан, в вас его взрастили или не взрастили, вы не сами его в себе родили. И по сути, чего вам от себя в обморок падать и быть зависимой от признания и ещё и страдать, что вот мужчинам в этой жизни не борщи варить. Та ну допустим и пляшут они руками и ногами на ваших талантах... нас Бог разве для того создал, чтобы мы вдарились всю жизнь прославлять себя своими талантами? Есть гораздо боле интересные в жизни занятия, о которых говорил Христос, родиться например в жизнь вечную во Христе Иисусе и реально любить, а не думать о том, что ты любишь.

- - - Добавлено - - -

в смысле не рассмотрела?

Если их учила мать женщина, то что в этом особенного?

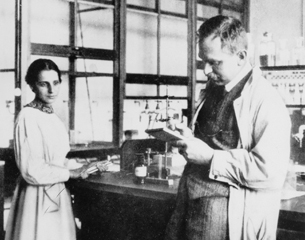

В то время состоятельные семьи все умели играть на муз.инструменте, говорили не на одном языке, на балах плясали и были всесторонне развиты, кроме этого они ничем весь день не занимались, всё за них делали слуги. А если не сами учили в семье, то выписывали себе учителей.

По Писанию это общество тех, кто мертвы по преступлениям своим. Так в чём соль признания общества мертвецов?

Вы хоть борщ варите, хоть страной управляйте общество вас будет почитать только до той черты до которой вы ему выгодны, оно мертво и не любит вас. Оно вами просто питается. Причём прошу заметить общество женщин наиболее прожорливо. Я всегда предпочитала работать в мужском коллективе.

Талант какой-либо вам дан или не дан, в вас его взрастили или не взрастили, вы не сами его в себе родили. И по сути, чего вам от себя в обморок падать и быть зависимой от признания и ещё и страдать, что вот мужчинам в этой жизни не борщи варить. Та ну допустим и пляшут они руками и ногами на ваших талантах... нас Бог разве для того создал, чтобы мы вдарились всю жизнь прославлять себя своими талантами? Есть гораздо боле интересные в жизни занятия, о которых говорил Христос, родиться например в жизнь вечную во Христе Иисусе и реально любить, а не думать о том, что ты любишь.

- - - Добавлено - - -

в смысле не рассмотрела?

Если их учила мать женщина, то что в этом особенного?

В то время состоятельные семьи все умели играть на муз.инструменте, говорили не на одном языке, на балах плясали и были всесторонне развиты, кроме этого они ничем весь день не занимались, всё за них делали слуги. А если не сами учили в семье, то выписывали себе учителей.

Комментарий