«Первобытный бульон» улетел в пропасть спустя 80 лет

Критика «первобытного бульона» подтверждает креационное исследование

Откуда, когда и как возникла жизнь на Земле? Эти вопросы с давних времен интересовали человечество. В XIX веке французский химик Луи Пастер провел несколько экспериментов, которые показали, что жизнь не могла возникнуть спонтанно из небытия. Несмотря на то, что он доказал невозможность «самопроизвольного зарождения», некоторые теоретики просто добавили к этой общей идее воображаемые длительные периоды времени и представили ее заново как «химическую эволюцию».

В результате этого, в течение последних 80 лет школьные учебники по биологии вбивали людям в головы ложь о том, что жизнь возникла самопроизвольно в «первобытном бульоне», на поверхности океана. Креационисты, которые не попались на удочку этого эволюционного мошенничества, на протяжении всего этого времени опровергали возможность самопроизвольного зарождения жизни с позиций биологии и доказывали очевидную ложность теории «химического бульона».

Наконец, спустя почти столетие, научное общество признало, что «химический бульон» не может быть правильным ответом на вопрос о зарождении жизни.

Журнал BioEssays опубликовал результаты нового исследования, которые убедительно доказывают, почему это старое и знакомое мировоззрение не работает.1 Ник Лейн, ведущий ученый исследования из Университетского колледжа Лондона отметил: «Учебники пестрят заявлениями о том, что жизнь возникла из органического бульона, а первые клетки выросли в результате брожения этих органических веществ и образования энергии в форме АТФ. Мы представляем новую точку зрения, объясняющую, почему это старое и знакомое мировоззрение вообще не может быть правдой».1

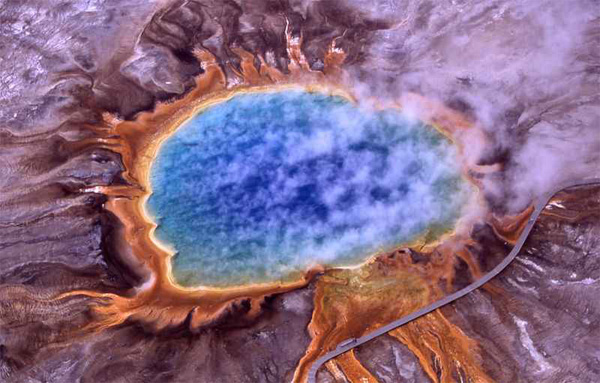

Современный «первобытный бульон»? Большой призматический источник в Йеллоустоунском национальном парке (США) идеальный пример большинства предполагаемых условий на ранней земле. Не только никакой «химической эволюции» жизни в нем не наблюдается, но она и в принципе не возможна.

В 1929 г. Д.Б.С. Халдейн предположил, что ультрафиолетовое излучение являлось источником энергии для преобразования метана, аммиака и воды в первые органические соединения в океане на древней Земле. Однако критики теории бульона отметили, что «устойчивой движущей силы, которая может заставить что-либо вступать в реакции, просто не существует, а без источника энергии та жизнь, которую мы знаем, существовать не может». Ник Лейн пишет, что главным слабым звеном теории химического бульона являются «биоэнергетические и термодинамические пробелы».1

Биоэнергетика изучает использование энергии, необходимой для живых клеток, а также образование АТФ-молекулы, которая дает клеткам энергию. Исследователи заявляют, что, несмотря на неугасающую надежду ученых обнаружить способ образования АТФ в смеси первичного бульона, у них больше не осталось рецептов бульонов, в которых можно было бы проводить эксперименты.

По словам авторов исследования, бульон «не способен передавать энергию», так как для образования АТФ требуется, чтобы протоны были плотно упакованы и отделены. Фактически, в бульоне происходит совершенно противоположный процесс: протоны быстро рассеиваются.

Кстати, многие аргументы из этого исследования не новы: ученые-креационисты уже давно представляют их мировой научной общественности, но до сих пор к ним относились с пренебрежением и насмешкой. Выдающийся, теперь уже покойный, ученый-креационист A.E. Уайлдер-Смит четко определил этот термодинамический камень преткновения еще в 1970 г.: «Таким образом, длительные периоды времени не только обеспечили бы больше времени для эволюционирования «удачной» синтетической реакции, но и дали бы больше времени для того, чтобы произошла «неудачная» (зачастую наиболее правдоподобная) реакция распада подальше от жизни, обратно к неживому состоянию!».2

Вера в то, что жизнь возникла только в результате природных процессов, основывается не на научных наблюдениях, а на атеистической логике натурализма. Понятное дело, поскольку человек существует, то те, кто отрицают существование Творца, должны верить в то, что когда-то произошло самопроизвольное зарождение.

Сегодня 80 лет эволюционного внушения просто списываются со счетов, причем без особого чувства вины за ужасное заблуждение, в которое были введены несколько поколений людей.

Но больше всего поражает и возмущает то, что идея «первичного бульона» была просто заменена другим, не менее ошибочным и биологически невозможным сценарием. Лейн и его коллеги предположили, что жизнь зародилась в глубоководных гидротермальных источниках. Однако эта теория имеет не меньше недостатков и ошибок, чем идея «первичного бульона». эксперименты уже показывают маловероятность того, что глубоководные источники могут быть достаточно «особенными» для образования материала и информации, необходимых для клетки с минимальным функционированием.3

Единственное, что может разорвать этот порочный разрушительный круг, это признание научным обществом того, что самопроизвольное зарождение жизни биологически не возможно.

Зная историю, можно смело предположить, что идея о «первобытном бульоне» останется в учебниках по биологии еще несколько лет. Медленно, но уверенно в течение следующих десятилетий теорию «первобытного бульона» постепенно заменит теория «гидротермальных источников» (или какая-либо другая теория).

Пройдут годы, и теория «гидротермальных источников» будет сменена другим невероятным сценарием, который предположительно объяснит, как миллионы лет назад из неживых химических веществ самопроизвольно возникла жизнь. Этот бесконечный цикл замещения одной теории другой будет продолжаться до умопомрачения.

Единственное, что может разорвать этот порочный разрушительный круг, это признание научным обществом того, что самопроизвольное зарождение жизни биологически не возможно. Именно этот факт подтверждают многочисленные биологические эксперименты, проводимые на протяжении последних 160 лет.4

Однако если эволюционисты признают это, они столкнутся с реальностью, о которой более 50 лет назад сказал Джордж Уолд: «единственная альтернатива самопроизвольному зарождению жизни это поверить в одноразовое первоначальное событие сверхъестественного сотворения. Третьего не дано.5

Сколько еще десятилетий эволюционное общество будет внушать свои ложные идеи миллионам детей перед тем, как мы сможем спросить с них за все?

«В начале сотворил Бог небо и землю» этому заявлению 3500 лет. До сих пор ни одно научное открытие не опровергло его истинность. Насколько высокой должна стать кипа из устаревших, полных ошибок, основанных на эволюции учебников по биологии, до того как общество вернется к истинам, записанным в единственной книге, которая «не прейдет» (Марка 13:31)?

Ссылки и примечания

Критика «первобытного бульона» подтверждает креационное исследование

Откуда, когда и как возникла жизнь на Земле? Эти вопросы с давних времен интересовали человечество. В XIX веке французский химик Луи Пастер провел несколько экспериментов, которые показали, что жизнь не могла возникнуть спонтанно из небытия. Несмотря на то, что он доказал невозможность «самопроизвольного зарождения», некоторые теоретики просто добавили к этой общей идее воображаемые длительные периоды времени и представили ее заново как «химическую эволюцию».

В результате этого, в течение последних 80 лет школьные учебники по биологии вбивали людям в головы ложь о том, что жизнь возникла самопроизвольно в «первобытном бульоне», на поверхности океана. Креационисты, которые не попались на удочку этого эволюционного мошенничества, на протяжении всего этого времени опровергали возможность самопроизвольного зарождения жизни с позиций биологии и доказывали очевидную ложность теории «химического бульона».

Наконец, спустя почти столетие, научное общество признало, что «химический бульон» не может быть правильным ответом на вопрос о зарождении жизни.

Журнал BioEssays опубликовал результаты нового исследования, которые убедительно доказывают, почему это старое и знакомое мировоззрение не работает.1 Ник Лейн, ведущий ученый исследования из Университетского колледжа Лондона отметил: «Учебники пестрят заявлениями о том, что жизнь возникла из органического бульона, а первые клетки выросли в результате брожения этих органических веществ и образования энергии в форме АТФ. Мы представляем новую точку зрения, объясняющую, почему это старое и знакомое мировоззрение вообще не может быть правдой».1

В 1929 г. Д.Б.С. Халдейн предположил, что ультрафиолетовое излучение являлось источником энергии для преобразования метана, аммиака и воды в первые органические соединения в океане на древней Земле. Однако критики теории бульона отметили, что «устойчивой движущей силы, которая может заставить что-либо вступать в реакции, просто не существует, а без источника энергии та жизнь, которую мы знаем, существовать не может». Ник Лейн пишет, что главным слабым звеном теории химического бульона являются «биоэнергетические и термодинамические пробелы».1

Биоэнергетика изучает использование энергии, необходимой для живых клеток, а также образование АТФ-молекулы, которая дает клеткам энергию. Исследователи заявляют, что, несмотря на неугасающую надежду ученых обнаружить способ образования АТФ в смеси первичного бульона, у них больше не осталось рецептов бульонов, в которых можно было бы проводить эксперименты.

По словам авторов исследования, бульон «не способен передавать энергию», так как для образования АТФ требуется, чтобы протоны были плотно упакованы и отделены. Фактически, в бульоне происходит совершенно противоположный процесс: протоны быстро рассеиваются.

Кстати, многие аргументы из этого исследования не новы: ученые-креационисты уже давно представляют их мировой научной общественности, но до сих пор к ним относились с пренебрежением и насмешкой. Выдающийся, теперь уже покойный, ученый-креационист A.E. Уайлдер-Смит четко определил этот термодинамический камень преткновения еще в 1970 г.: «Таким образом, длительные периоды времени не только обеспечили бы больше времени для эволюционирования «удачной» синтетической реакции, но и дали бы больше времени для того, чтобы произошла «неудачная» (зачастую наиболее правдоподобная) реакция распада подальше от жизни, обратно к неживому состоянию!».2

Вера в то, что жизнь возникла только в результате природных процессов, основывается не на научных наблюдениях, а на атеистической логике натурализма. Понятное дело, поскольку человек существует, то те, кто отрицают существование Творца, должны верить в то, что когда-то произошло самопроизвольное зарождение.

Сегодня 80 лет эволюционного внушения просто списываются со счетов, причем без особого чувства вины за ужасное заблуждение, в которое были введены несколько поколений людей.

Но больше всего поражает и возмущает то, что идея «первичного бульона» была просто заменена другим, не менее ошибочным и биологически невозможным сценарием. Лейн и его коллеги предположили, что жизнь зародилась в глубоководных гидротермальных источниках. Однако эта теория имеет не меньше недостатков и ошибок, чем идея «первичного бульона». эксперименты уже показывают маловероятность того, что глубоководные источники могут быть достаточно «особенными» для образования материала и информации, необходимых для клетки с минимальным функционированием.3

Единственное, что может разорвать этот порочный разрушительный круг, это признание научным обществом того, что самопроизвольное зарождение жизни биологически не возможно.

Зная историю, можно смело предположить, что идея о «первобытном бульоне» останется в учебниках по биологии еще несколько лет. Медленно, но уверенно в течение следующих десятилетий теорию «первобытного бульона» постепенно заменит теория «гидротермальных источников» (или какая-либо другая теория).

Пройдут годы, и теория «гидротермальных источников» будет сменена другим невероятным сценарием, который предположительно объяснит, как миллионы лет назад из неживых химических веществ самопроизвольно возникла жизнь. Этот бесконечный цикл замещения одной теории другой будет продолжаться до умопомрачения.

Единственное, что может разорвать этот порочный разрушительный круг, это признание научным обществом того, что самопроизвольное зарождение жизни биологически не возможно. Именно этот факт подтверждают многочисленные биологические эксперименты, проводимые на протяжении последних 160 лет.4

Однако если эволюционисты признают это, они столкнутся с реальностью, о которой более 50 лет назад сказал Джордж Уолд: «единственная альтернатива самопроизвольному зарождению жизни это поверить в одноразовое первоначальное событие сверхъестественного сотворения. Третьего не дано.5

Сколько еще десятилетий эволюционное общество будет внушать свои ложные идеи миллионам детей перед тем, как мы сможем спросить с них за все?

«В начале сотворил Бог небо и землю» этому заявлению 3500 лет. До сих пор ни одно научное открытие не опровергло его истинность. Насколько высокой должна стать кипа из устаревших, полных ошибок, основанных на эволюции учебников по биологии, до того как общество вернется к истинам, записанным в единственной книге, которая «не прейдет» (Марка 13:31)?

Ссылки и примечания

- «Новое исследование опровергает 80-летнюю теорию «первичного бульона» как теорию происхождения жизни» // ScienceDaily. 2010, 3 февраля, [On-line], URL:http://www.sciencedaily.com/releases...0202101245.htm. Вернуться к тексту.

- Уайлдер-Смит A.E. Сотворение жизни: кибернетический подход к эволюции. Уитон, Иллинойс: Harold Shaw Publishers, 1970.

- Томас Б. Исследование происхождения клетки столкнулось с проблемой // ICR News. icr.org 13 января 2010 г., доступна с 4 февраля 2010 г.

- Лайонс Э. Откуда возникла жизнь? 2009. [On-line], URL:404 - File or directory not found.. Вернуться к тексту.

- Вальд Д. Происхождение жизни // Scientific American. 1954; 191 (2):4453.

Источник www.apologeticspress.org

, она Вас либо серьезно повредит, либо убьет.

, она Вас либо серьезно повредит, либо убьет.

Комментарий