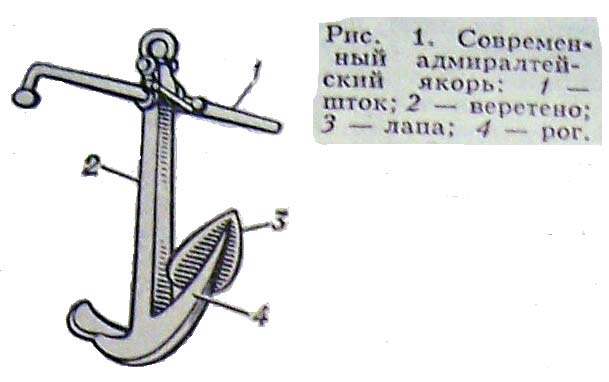

ОБЛАЧЕНИЕ В ВАВИЛОНЕ И ПРАВОСЛАВИИ

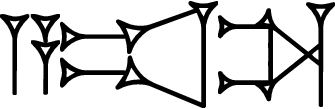

1. РЕКА НА ШЕЕ ЭНКИ-эпи-трахе-илл = апа на трахее-бога--- орарь

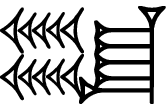

2. РЫБЬЯ НАКИДКА ОАННЕС- фелонь

1. РЕКА НА ШЕЕ ЭНКИ-эпи-трахе-илл = апа на трахее-бога--- орарь

2. РЫБЬЯ НАКИДКА ОАННЕС- фелонь

. Этот же термин неоднократно встречается (в разных аспектах) и в текстах из Телль-Амарнского архива (Х1V в. до н.э.), (55.с303). Однако, как отмечает С. Москати, лингвистически легче объяснить переход от названия «Ханаан» к прилагательному «kinakhny» (красный), чем наоборот (Moscati, 1994,17).

. Этот же термин неоднократно встречается (в разных аспектах) и в текстах из Телль-Амарнского архива (Х1V в. до н.э.), (55.с303). Однако, как отмечает С. Москати, лингвистически легче объяснить переход от названия «Ханаан» к прилагательному «kinakhny» (красный), чем наоборот (Moscati, 1994,17).

Комментарий