ЛОГОС

ЛОГОС=ЛАГ-АС=ЛА-АГ-АС на пересечении осей ЛА-AЖА

lag [CLOD] (96x: Ur III) wr. la-ag; lag; la-IM "clod (of earth), lump" Akk. kirbānu отставание лаг ОТКЛОНЕНИЕ ГЛЫБА СВАЛИТЬ

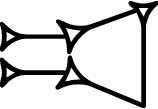

la-ag

The axe, or ax, is an implement that has been used for millennia to shape, split and cut wood; to harvest timber; as a weapon; and as a ceremonial or heraldic symbol. The axe has many forms and specialized uses but generally consists of an axe head with a handle, or helve.

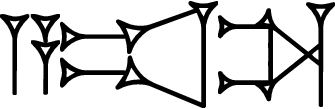

aga [AX] (9x: Old Babylonian) wr. aga; aga3 "an ax"

aĝ [MEASURE] (219x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. aĝ2 "to measure" Akk. madādu

Ло́гос (греч. λόγος) термин философии, означающий «слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») в переводе с греческого языка и «мысль» (или «намерение») в переводе с древнегреческого, а также причина, повод.

Эн архэ эн о Логос (в переводе с греч. В начале было Слово) первая строка книги Нового Завета Евангелие от Иоанна. Существует множество её переводов, о которых возникают многочисленные религиозные трактовки и споры.

АРХЕ AR-HE

ar [PRAISE] (56x: Old Babylonian) wr. ar2; a-ar2; a-ar; a-ar3 "(hymn of) praise; fame" Akk. tanittu

he [BE] wr. he2; he2-a "be it, be he"

Оригинал:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρòς τòν Θεόν. Καὶ Θεòς ἦν ὁ λόγος.

что в русской транскрипции:

ен архэ эн о логос каи о логос эн прос тон теон каи теос эн о логос

В русском современном переводе эта строка звучит так:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

На церковно-славянском

В началѣ бѣ слово и слово бѣ къ Богу и Бог бѣ слово

На латыни (вульгата):

in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum

Брюссельский

В начале времен, до сотворения мира. Слово Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы.

еп. Кассиана

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог.

Короля Якова

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Французский

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Евангелия Лутковского

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог.

Перевод института Библии

В начале 'всего' было Слово, и Слово было с Богом, и 'Само' Оно было Бог.

Первый перевод этой строки на славянский язык осуществили переводчики Святого Писания Святые Равноапостольные Константин-Кирилл Философ и его брат Мефодий, именно они понятием Слово переводили греческое понятие Логос. Далее под Логосом подразумевали и закон всемирного развития, и некую Высшую Силу, управляющую миром. Позднее, в трудах ранних христианских мыслителей, сам Логос отождествлялся с Сыном Божиим, Иисусом Христом, «ибо Логосом-Словом спасал Господь грешный мир»[1]

«Логос», переводимый обычно, как «слово», на самом деле означает понятие мыслительного процесса[источник не указан 417 дней], результаты которого облекаются в речь. Правильнее всего стоило бы переводить «Логос» как «интеллект», или «разум».

Понятие о Божественном Логосе восходят к древнегреческим философам школы Платона.

Досократовская философия и Логос

Гераклит диалектик и материалист, потому что для него огонь это материя. Но на самом деле для Гераклита огонь это разумное начало, оно управляется силой, которую Гераклит назвал Логосом. С этого времени на двадцать пять столетий Логос прочно входит в философию Востока и Запада. И когда евангелист Иоанн захочет поведать нам о тайне Христа, Божественного Слова, он напишет в первых строках своего Евангелия: «Эн архэ эн о Логос» «В начале было Слово».

Пересеченные ключи отображают в символической форме ключи Симона Петра. Ключи золотые и серебряные, представляют власть связывать (серебро) и разрешать (золото), данное Церкви. Тройная корона (тиара) представляет три функции римского папы как «верховного пастыря», «верховного учителя» и «первосвященника». Золотой крест на шаре (яблоке), венчающий тиару символизирует владычество Иисуса.

ПОС-ОХ - ПАС-АХЕ

pašu

pašu [AX] wr. pa-a-šu "type of axe"

По́сох (монашеский), жезл знак церковной власти архиерея и управляющего монастырем архимандрита или игумена. Различаются богослужебные торжественные и богато украшенные посохи, и внебогослужебные более простые. Навершие богослужебного посоха увенчивается крестом, сама форма навершия бывает двух видов:

древняя форма, восходящая к VI веку в виде перевернутого якоря;

форма, распространившаяся в XVI-XVII веках в виде двух змей, извивающихся кверху.

Отличительной особенностью русских посохов является сулок двойной платок у навершия, предохраняющий руку от мороза.

ГАС-ЛО haš-la

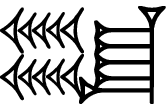

haš [BATTLE-MACE] wr. ĝešhaš "battle-mace" Akk. mašgašu

haš [BREAK] wr. haš "to break off; to break; to divert (water)" Akk. haşābu; šebēru

gaz [KILL] (402x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. gaz; gaz2; kaz8 "to kill, slaughter; to grind, grate; to beat; to thresh (grain); to execute, impose a death sentence; to break" Akk. dâku; habātu; hašālu; kaşāşu; pa'āşu; šagāšu ЗАГАШУ

to grind, grate (1x/0%) ~LEX/Old Babylonian/Nippur [[gaz]] = ga-az = KUM׊E = pa-ha-şu2-um OB Aa 608:1.

ГАСЛО,-а, с. 1. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання; заклик. // Плакат із таким закликом. // Провідний принцип. 2. Умовний знак для дії; попередження, сигнал. 3. Умовне слово для обопільного розпізнання. 4. Символ.

- - - Добавлено - - -

Мысль изреченная есть ложь

Из стихотворения «Silentium!» («Силенциум!» «Молчи!», 183) Федора Ивановичем Тютчева (18031873):

Написано на тему стихотворения «Молчи» немецкого поэта, участника революции 1848 г. в Германии Л. Пфау (18211894). Цитируется как совет внимательно относиться к слову далеко не всякая высказанная мысль понимается другим человеком адекватно, правильно.

...Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь,

Взрывая, возмутишь ключи,

Питайся ими и молчи...

Когда в 278 году до н. э. кельты захватили знаменитое греческое святилище в Дельфах, их вождь Бренн был возмущен человеческим обликом греческих богов. Ему это показалось кощунством, так как кельты, обожествляя силы природы, всегда изображали их в виде символических знаков и фигур.

Одной из особенностей Септуагинты является передача имен и титулов Бога - чаще всего они упрощены до слов Бог (Теос) и Господь (Куриос),

Курос (др.-греч. κυρος) тип статуи юноши-атлета, обычно обнажённого, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики (ок. 650 г. до н.э. 500 г. до н. э.).

Куросы ставились в святилищах и на гробницах; они имели преимущественно мемориальное значение, но могли быть и культовыми образами.

Женский аналог куроса кора.

kur [DIFFERENT] (489x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, uncertain, unknown) wr. kur2; gur "(to be) different; (to be) strange; (to be)estranged; (to be) hostile; to change; to become strange; to alternate (math.)" Akk. nakāru; šanû

Ди́скурс или диску́рс (фр. discours) в общем смысле речь, процесс языковой деятельности. В специальном, социогуманитарном смысле социально обусловленная организация системы речи, а также определённые принципы, в соответствии с которыми реальность классифицируется и репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени. Это специальное значение слова «дискурс» впервые ввёл Э. Бенвенист, противопоставляя discours (речь, привязанная к говорящему) и récit (речь, не привязанная к говорящему). Термин часто используется в семантике, дискурсном анализе, социолингвистике.

Discourse (from Latin discursus, meaning "running to and from") generally refers to "written or spoken communication or debate". The following are three more specific definitions: In semantics and discourse analysis: A generalization of the concept of conversation to all modalities and contexts.

А вот discursus производное от discurro бегать в разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться, лишь в переносном смысле имел значение рассказывать, излагать (super aliquid pauca discurrere, Ammianus Marcellinus) ср. русский образ со значением пространной речи по древу растекаться (течи в др.-рус. означало бежать). Discursus в словарях фиксируется с главным значением бегание, беготня туда и сюда, бестолковая беготня. Например: quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri farrago libelli est (D.Iuni Iuvenalis. Saturae). И лишь в переносном значении, зафиксированном довольно поздно, в «Codex Theodosianus» (438 н. э.), беседа,

ДИ-С-КУР-С ДИ-АС-КУР пересечение двух осей ЗЕМЛИ = два столба ОДНИ ВОРОТА

diš [ONE] (5x: Old Akkadian, Ur III) wr. diš; de-eš-šu2; di-id; di-t- "one" Akk. ištēn

di [SPEAK] (59x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. di "non-finite imperfect stem of dug[to speak]" Akk. atwû; dabābu; qabû

di [GO] wr. di "go"

di [SHINE] wr. di5 "to shine" Akk. nabāţu

Dis

Roman underworld god, from L. Dis, contracted from dives "rich," which is related to divus "divine, god," hence "favored by god." Cf. Pluto and O.C.S. bogatu "rich," from bogu "god."

dis-

(assimilated as dif- before -f-, to di- before most voiced consonants), prefix meaning 1. "lack of, not" (e.g. dishonest); 2. "do the opposite of" (e.g. disallow); 3. "apart, away" (e.g. discard), from O.Fr. des- or directly from L. dis- "apart, in a different direction, between," figuratively "not, un-," also "exceedingly, utterly," from PIE *dis- "apart, asunder" (cf. O.E. te-, O.S. ti-, O.H.G. ze-, Ger. zer-).The PIE root is a secondary form of *dwis- and thus is related to L. bis "twice" (originally *dvis) and to duo, on notion of "two ways, in twain."

In classical Latin, dis- paralelled de- and had much the same meaning, but in L.L. dis- came to be the favored form and this passed into O.Fr. as des-, the form used for new compound words formed in O.Fr., where it increasingly had a privative sense ("not"). In English, many of these words eventually were altered back to dis-, while in French many have been altered back to de-. The usual confusion prevails.

Dis, an alternative name for Satan САТАНА ПОПУТАЛ

KUR-RI-AS

kur

kur [BURN] wr. kur "to burn, light up" Akk. napāhu

kur [ENTER] wr. kur9; kurx(DU); kurx(LIL) "to enter" Akk. erēbu

kur [MOUNTAIN] wr. kur; kir5 "underworld; land, country; mountain(s); east; easterner; east wind" Akk. erşetu; mātu; šadû; šadû

ri

ri [DISTANT] wr. ri "(to be) distant" Akk. nesû

ri [IMPOSE] wr. RI; ru "to lay down, cast, place; to set in place, imbue; to lean on; to impose; to throw down; to release, let go; to walk along; to pour out; to lead away" Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; ramû; rehû; tarû; wašaru

- - - Добавлено - - -

ГЛАС БОЖИЙ=ЗОВ БОЖИЙ

GAL-AS ГЛАВНАЯ ОСЬ - ГОЛОС ГЛАС - ЗОВ ОСИ

gal [BIG] wr. gal; gu-la; gu-ul; gal-gal; ku-ul "(to be) big, great; (to be) retired, former; (to be) mature (of male animals)" Akk. rabû

ГУКАТИ укр. звать = GU+RF+TE(TI) ЗВАТЬ К ОСИ звать гусей ГУ-ЛИ-ГУЛИ

gu [VOICE] (283x: ED IIIb, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. gu3 "voice, cry, noise" Akk. rigmu ГОЛОС=ЗОВ

го́лос

укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав. гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. гла̑с, словен. glâs, чеш. hlas, польск. gɫos, в.-луж. hɫós, н.-луж. gɫos.

Образование на -so аналогично лит. gar̃sas "звук", др.-инд. bhāṣā "речь, язык", лит. bal̃sas "голос": bìl̃ti "заговорить"; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas "голос" (Хюбшман, Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla"кричать, говорить", ирл. gall (*galno-) "знаменитый", кимр. galw "звать, призывать"; см. Фортунатов, AfslPh 4, 578; Бернекер 1, 323; Траутман, BSW 77; Торп 42; Мейе, MSL 14, 373; Перссон 852 (согласно которому, сюда же и лат. gallus "петух"; против см. Вальде Гофм. 1, 580 и сл.); Стокс 107. Далее, сюда же нага́л "пароль".

- - - Добавлено - - -

СЛОВО САЛ-АВА

sal [POLE] wr. sal3 "a pole" Akk. mudulu - СТРОПИЛА ОТКЛОНЕНИЕ

madal [POLE] (5x: Old Babylonian) wr. ĝešmadal; ĝešmamadal; ma-ad-li-um "a pole" Akk. mašaddu; makkû; mudulu; muttû МУДУЛИ МУТТИ МЫТЬ,

Akk. mudulu Мутул (лат. mutulus) плоский наклонный выступ под выносной плитой карниза в дорическом ордере, прототипом которого были, по-видимому, стропила двухскатной крыши в древнегреческой деревянной архитектуре.

ЛОГОС=ЛАГ-АС=ЛА-АГ-АС на пересечении осей ЛА-AЖА

lag [CLOD] (96x: Ur III) wr. la-ag; lag; la-IM "clod (of earth), lump" Akk. kirbānu отставание лаг ОТКЛОНЕНИЕ ГЛЫБА СВАЛИТЬ

la-ag

The axe, or ax, is an implement that has been used for millennia to shape, split and cut wood; to harvest timber; as a weapon; and as a ceremonial or heraldic symbol. The axe has many forms and specialized uses but generally consists of an axe head with a handle, or helve.

aga [AX] (9x: Old Babylonian) wr. aga; aga3 "an ax"

aĝ [MEASURE] (219x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. aĝ2 "to measure" Akk. madādu

Ло́гос (греч. λόγος) термин философии, означающий «слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») в переводе с греческого языка и «мысль» (или «намерение») в переводе с древнегреческого, а также причина, повод.

Эн архэ эн о Логос (в переводе с греч. В начале было Слово) первая строка книги Нового Завета Евангелие от Иоанна. Существует множество её переводов, о которых возникают многочисленные религиозные трактовки и споры.

АРХЕ AR-HE

ar [PRAISE] (56x: Old Babylonian) wr. ar2; a-ar2; a-ar; a-ar3 "(hymn of) praise; fame" Akk. tanittu

he [BE] wr. he2; he2-a "be it, be he"

Оригинал:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρòς τòν Θεόν. Καὶ Θεòς ἦν ὁ λόγος.

что в русской транскрипции:

ен архэ эн о логос каи о логос эн прос тон теон каи теос эн о логос

В русском современном переводе эта строка звучит так:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

На церковно-славянском

В началѣ бѣ слово и слово бѣ къ Богу и Бог бѣ слово

На латыни (вульгата):

in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum

Брюссельский

В начале времен, до сотворения мира. Слово Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы.

еп. Кассиана

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог.

Короля Якова

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Французский

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Евангелия Лутковского

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог.

Перевод института Библии

В начале 'всего' было Слово, и Слово было с Богом, и 'Само' Оно было Бог.

Первый перевод этой строки на славянский язык осуществили переводчики Святого Писания Святые Равноапостольные Константин-Кирилл Философ и его брат Мефодий, именно они понятием Слово переводили греческое понятие Логос. Далее под Логосом подразумевали и закон всемирного развития, и некую Высшую Силу, управляющую миром. Позднее, в трудах ранних христианских мыслителей, сам Логос отождествлялся с Сыном Божиим, Иисусом Христом, «ибо Логосом-Словом спасал Господь грешный мир»[1]

«Логос», переводимый обычно, как «слово», на самом деле означает понятие мыслительного процесса[источник не указан 417 дней], результаты которого облекаются в речь. Правильнее всего стоило бы переводить «Логос» как «интеллект», или «разум».

Понятие о Божественном Логосе восходят к древнегреческим философам школы Платона.

Досократовская философия и Логос

Гераклит диалектик и материалист, потому что для него огонь это материя. Но на самом деле для Гераклита огонь это разумное начало, оно управляется силой, которую Гераклит назвал Логосом. С этого времени на двадцать пять столетий Логос прочно входит в философию Востока и Запада. И когда евангелист Иоанн захочет поведать нам о тайне Христа, Божественного Слова, он напишет в первых строках своего Евангелия: «Эн архэ эн о Логос» «В начале было Слово».

Пересеченные ключи отображают в символической форме ключи Симона Петра. Ключи золотые и серебряные, представляют власть связывать (серебро) и разрешать (золото), данное Церкви. Тройная корона (тиара) представляет три функции римского папы как «верховного пастыря», «верховного учителя» и «первосвященника». Золотой крест на шаре (яблоке), венчающий тиару символизирует владычество Иисуса.

ПОС-ОХ - ПАС-АХЕ

pašu

pašu [AX] wr. pa-a-šu "type of axe"

По́сох (монашеский), жезл знак церковной власти архиерея и управляющего монастырем архимандрита или игумена. Различаются богослужебные торжественные и богато украшенные посохи, и внебогослужебные более простые. Навершие богослужебного посоха увенчивается крестом, сама форма навершия бывает двух видов:

древняя форма, восходящая к VI веку в виде перевернутого якоря;

форма, распространившаяся в XVI-XVII веках в виде двух змей, извивающихся кверху.

Отличительной особенностью русских посохов является сулок двойной платок у навершия, предохраняющий руку от мороза.

ГАС-ЛО haš-la

haš [BATTLE-MACE] wr. ĝešhaš "battle-mace" Akk. mašgašu

haš [BREAK] wr. haš "to break off; to break; to divert (water)" Akk. haşābu; šebēru

gaz [KILL] (402x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. gaz; gaz2; kaz8 "to kill, slaughter; to grind, grate; to beat; to thresh (grain); to execute, impose a death sentence; to break" Akk. dâku; habātu; hašālu; kaşāşu; pa'āşu; šagāšu ЗАГАШУ

to grind, grate (1x/0%) ~LEX/Old Babylonian/Nippur [[gaz]] = ga-az = KUM׊E = pa-ha-şu2-um OB Aa 608:1.

ГАСЛО,-а, с. 1. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання; заклик. // Плакат із таким закликом. // Провідний принцип. 2. Умовний знак для дії; попередження, сигнал. 3. Умовне слово для обопільного розпізнання. 4. Символ.

- - - Добавлено - - -

Мысль изреченная есть ложь

Из стихотворения «Silentium!» («Силенциум!» «Молчи!», 183) Федора Ивановичем Тютчева (18031873):

Написано на тему стихотворения «Молчи» немецкого поэта, участника революции 1848 г. в Германии Л. Пфау (18211894). Цитируется как совет внимательно относиться к слову далеко не всякая высказанная мысль понимается другим человеком адекватно, правильно.

...Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь,

Взрывая, возмутишь ключи,

Питайся ими и молчи...

Когда в 278 году до н. э. кельты захватили знаменитое греческое святилище в Дельфах, их вождь Бренн был возмущен человеческим обликом греческих богов. Ему это показалось кощунством, так как кельты, обожествляя силы природы, всегда изображали их в виде символических знаков и фигур.

Одной из особенностей Септуагинты является передача имен и титулов Бога - чаще всего они упрощены до слов Бог (Теос) и Господь (Куриос),

Курос (др.-греч. κυρος) тип статуи юноши-атлета, обычно обнажённого, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики (ок. 650 г. до н.э. 500 г. до н. э.).

Куросы ставились в святилищах и на гробницах; они имели преимущественно мемориальное значение, но могли быть и культовыми образами.

Женский аналог куроса кора.

kur [DIFFERENT] (489x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, uncertain, unknown) wr. kur2; gur "(to be) different; (to be) strange; (to be)estranged; (to be) hostile; to change; to become strange; to alternate (math.)" Akk. nakāru; šanû

Ди́скурс или диску́рс (фр. discours) в общем смысле речь, процесс языковой деятельности. В специальном, социогуманитарном смысле социально обусловленная организация системы речи, а также определённые принципы, в соответствии с которыми реальность классифицируется и репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени. Это специальное значение слова «дискурс» впервые ввёл Э. Бенвенист, противопоставляя discours (речь, привязанная к говорящему) и récit (речь, не привязанная к говорящему). Термин часто используется в семантике, дискурсном анализе, социолингвистике.

Discourse (from Latin discursus, meaning "running to and from") generally refers to "written or spoken communication or debate". The following are three more specific definitions: In semantics and discourse analysis: A generalization of the concept of conversation to all modalities and contexts.

А вот discursus производное от discurro бегать в разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться, лишь в переносном смысле имел значение рассказывать, излагать (super aliquid pauca discurrere, Ammianus Marcellinus) ср. русский образ со значением пространной речи по древу растекаться (течи в др.-рус. означало бежать). Discursus в словарях фиксируется с главным значением бегание, беготня туда и сюда, бестолковая беготня. Например: quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri farrago libelli est (D.Iuni Iuvenalis. Saturae). И лишь в переносном значении, зафиксированном довольно поздно, в «Codex Theodosianus» (438 н. э.), беседа,

ДИ-С-КУР-С ДИ-АС-КУР пересечение двух осей ЗЕМЛИ = два столба ОДНИ ВОРОТА

diš [ONE] (5x: Old Akkadian, Ur III) wr. diš; de-eš-šu2; di-id; di-t- "one" Akk. ištēn

di [SPEAK] (59x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. di "non-finite imperfect stem of dug[to speak]" Akk. atwû; dabābu; qabû

di [GO] wr. di "go"

di [SHINE] wr. di5 "to shine" Akk. nabāţu

Dis

Roman underworld god, from L. Dis, contracted from dives "rich," which is related to divus "divine, god," hence "favored by god." Cf. Pluto and O.C.S. bogatu "rich," from bogu "god."

dis-

(assimilated as dif- before -f-, to di- before most voiced consonants), prefix meaning 1. "lack of, not" (e.g. dishonest); 2. "do the opposite of" (e.g. disallow); 3. "apart, away" (e.g. discard), from O.Fr. des- or directly from L. dis- "apart, in a different direction, between," figuratively "not, un-," also "exceedingly, utterly," from PIE *dis- "apart, asunder" (cf. O.E. te-, O.S. ti-, O.H.G. ze-, Ger. zer-).The PIE root is a secondary form of *dwis- and thus is related to L. bis "twice" (originally *dvis) and to duo, on notion of "two ways, in twain."

In classical Latin, dis- paralelled de- and had much the same meaning, but in L.L. dis- came to be the favored form and this passed into O.Fr. as des-, the form used for new compound words formed in O.Fr., where it increasingly had a privative sense ("not"). In English, many of these words eventually were altered back to dis-, while in French many have been altered back to de-. The usual confusion prevails.

Dis, an alternative name for Satan САТАНА ПОПУТАЛ

KUR-RI-AS

kur

kur [BURN] wr. kur "to burn, light up" Akk. napāhu

kur [ENTER] wr. kur9; kurx(DU); kurx(LIL) "to enter" Akk. erēbu

kur [MOUNTAIN] wr. kur; kir5 "underworld; land, country; mountain(s); east; easterner; east wind" Akk. erşetu; mātu; šadû; šadû

ri

ri [DISTANT] wr. ri "(to be) distant" Akk. nesû

ri [IMPOSE] wr. RI; ru "to lay down, cast, place; to set in place, imbue; to lean on; to impose; to throw down; to release, let go; to walk along; to pour out; to lead away" Akk. bâ'u; emēdu; nadû; nasāku; ramû; rehû; tarû; wašaru

- - - Добавлено - - -

ГЛАС БОЖИЙ=ЗОВ БОЖИЙ

GAL-AS ГЛАВНАЯ ОСЬ - ГОЛОС ГЛАС - ЗОВ ОСИ

gal [BIG] wr. gal; gu-la; gu-ul; gal-gal; ku-ul "(to be) big, great; (to be) retired, former; (to be) mature (of male animals)" Akk. rabû

ГУКАТИ укр. звать = GU+RF+TE(TI) ЗВАТЬ К ОСИ звать гусей ГУ-ЛИ-ГУЛИ

gu [VOICE] (283x: ED IIIb, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. gu3 "voice, cry, noise" Akk. rigmu ГОЛОС=ЗОВ

го́лос

укр. го́лос, блр. го́лас, ст.-слав. гласъ φωνή, болг. гласъ́т, сербохорв. гла̑с, словен. glâs, чеш. hlas, польск. gɫos, в.-луж. hɫós, н.-луж. gɫos.

Образование на -so аналогично лит. gar̃sas "звук", др.-инд. bhāṣā "речь, язык", лит. bal̃sas "голос": bìl̃ti "заговорить"; ср. к. голого́лить. || Ср. осет. ɣalas "голос" (Хюбшман, Osset. Et. 33), далее, др.-исл. kalla"кричать, говорить", ирл. gall (*galno-) "знаменитый", кимр. galw "звать, призывать"; см. Фортунатов, AfslPh 4, 578; Бернекер 1, 323; Траутман, BSW 77; Торп 42; Мейе, MSL 14, 373; Перссон 852 (согласно которому, сюда же и лат. gallus "петух"; против см. Вальде Гофм. 1, 580 и сл.); Стокс 107. Далее, сюда же нага́л "пароль".

- - - Добавлено - - -

СЛОВО САЛ-АВА

sal [POLE] wr. sal3 "a pole" Akk. mudulu - СТРОПИЛА ОТКЛОНЕНИЕ

madal [POLE] (5x: Old Babylonian) wr. ĝešmadal; ĝešmamadal; ma-ad-li-um "a pole" Akk. mašaddu; makkû; mudulu; muttû МУДУЛИ МУТТИ МЫТЬ,

Akk. mudulu Мутул (лат. mutulus) плоский наклонный выступ под выносной плитой карниза в дорическом ордере, прототипом которого были, по-видимому, стропила двухскатной крыши в древнегреческой деревянной архитектуре.

Комментарий